Статья Антона Войтенко

Иностранцы – чудны́е. У них необычный внешний вид, странноватые привычки, беглая непонятная речь. Чужие, непохожие на нас самих – такое складывается впечатление.

Было ли иначе в античности? Вовсе нет. Особенно сильное удивление должны были вызывать люди с другим цветом кожи, и мы можем представить, какими странными казались жителям античного и византийского Египта «эфиопы» – народы Тропической Африки.

В житиях нередки эпизоды, когда к монахам являются «чёрные бесы» – искусители с соответствующим цветом кожи. Когда и почему у египтян (а также греков и римлян) сложились столь негативные стереотипы об эфиопах? Менялись ли эти представления на протяжении веков? Был ли этот образ экспортирован за пределы Египта и как он повлиял на развитие христианства в ранний период его истории?

Сегодня в рамках совместного проекта с журналом «Вестник древней истории» мы публикуем статью доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Центра египтологических исследований РАН Антона Анатольевича Войтенко.

ВДИ №3, 2018

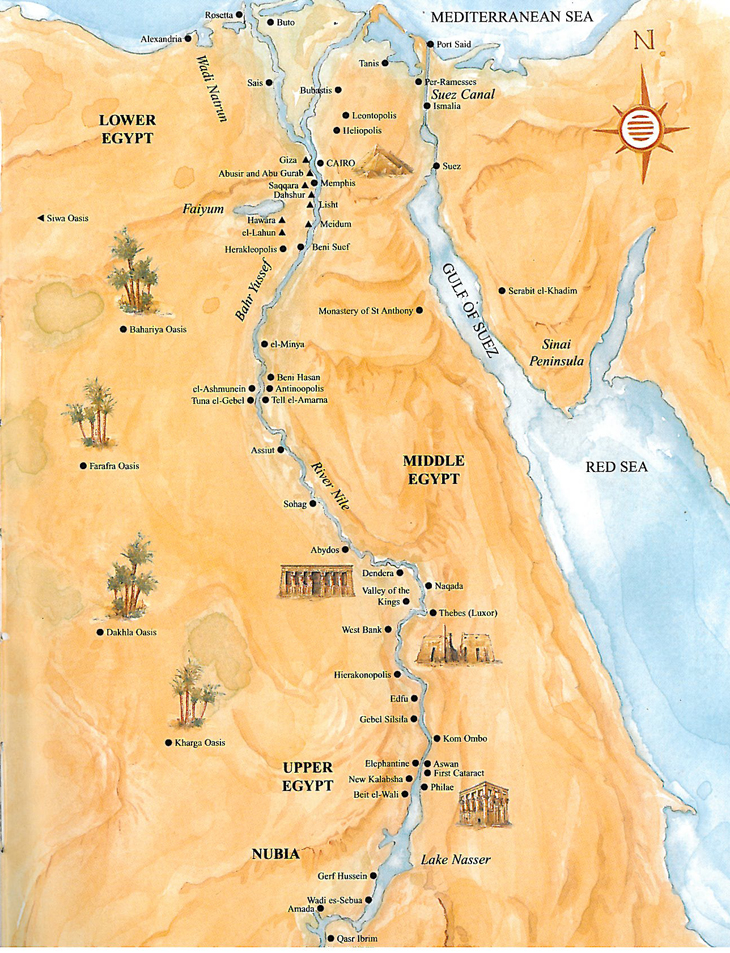

Как известно, население Египта не было полностью однородным даже в период правления фараонов[1]. Применительно к саисскому и персидскому времени мы имеем свидетельства о проживавших там греках, персах и иудеях[2]. После завоевания Египта Александром Македонским этническая картина еще более усложнилась. Несмотря на безусловное доминирование египетского населения и в греко-римский, и в византийский периоды[3], мы встречаем здесь и другие этнические группы: например сирийцев, самаритян, идумеев, фракийцев, германцев, персов, иудеев, арабов, набатеев, даков, «эфиопов» и проч[4]. В нашей работе мы хотели бы остановится на последней группе («эфиопах»)[5], присутствие которых в Египте неплохо засвидетельствовано разными источниками, наиболее интересными из которых нам представляются агиографические тексты. Здесь мы можем найти сведения не только о присутствии «эфиопов» в византийском Египте, но и об отношении к ним местного населения.

В античных греческих источниках житель Черной Африки обозначается либо как «эфиоп» (Αἰθίοψ), либо как «черный» (µέλας), либо обоими словами сразу. В более поздних текстах мы встречаем также слово µαῦρος[6]. Все перечисленные термины чаще всего означают просто чернокожего, этническая идентификация которого в современном смысле слова затруднительна. В коптских источниках негроиды чаще всего обозначаются синонимичным греческому αἰθίοψ термину ⲉϭⲟϣ (на саидском диалекте) ⲉⲑⲟϣ (на бохайрском)[7]. Иногда, впрочем, есть и указание на их этническое происхождение, поскольку в текстах упомянуты «нубийцы» (ноба, нуба, нобады) и «блеммии».

«Эфиопская тема» представлена в египетской агиографической литературе IV–VII вв. достаточно разнообразно. Тем не менее все множество приводимых свидетельств можно свести к четырем направлениям.

- Во-первых, мы можем обнаружить здесь данные о чернокожих монахах в монастырях Египта.

- Во-вторых, это сведения о бытовых контактах египетского населения и жителей соседних с Египтом областей Черной Африки.

- В-третьих, мы находим здесь упоминания о нападениях кочевых племен с юга на территорию Египта, что позволяет нам дополнить данные других источников, повествующих об этом.

- И, наконец, в-четвертых, мы находим в них очень интересные представления о явлениях монахам бесов в виде «эфиопов», которые могут приоткрыть нам механизмы формирования образа «чужого». Это представляется актуальным уже потому, что интерес к имагологии в отечественной исторической науке за последнее время заметно усилился[8]. В нашей работе мы коснемся первых трех тем и подробно остановимся на четвертом сюжете. Нам представляется весьма важным хотя бы гипотетически указать на причины складывания житийного топоса «черного беса», который впоследствии перемещается в византийскую и древнерусскую агиографическую литературу.

Начнем с чернокожих монахов. Их присутствие в египетских монастырях засвидетельствовано несколькими источниками. Во-первых, это сообщение из «Истории монахов» (Hist. mon. 8, (lat.) 7). Там говорится, что в обители аввы Аполлона (известный монастырь Бауит) были «эфиопы»[9]. Присутствие «эфиопов» в Бауите хорошо засвидетельствовано и надписями, относящимися, правда, к более позднему времени: там, например, упомянуты Авраам и апа Иосиф эфиопы[10]. Есть данные о присутствии чернокожих в монастырях Нижнего Египта: так, в надписи из Келлий фигурирует некий «Иоанн из эфиопов»[11]. Интересные сведения на этот счет содержатся в папирусном фискальном кодексе VII в., опубликованном Ж. Гаску. В этом документе два раза упомянут некий «монастырь эфиопов»[12]. Скорее всего все-таки речь идет об одном, а не о двух разных монастырях. Ф. Луизье в своей рецензии на это издание выдвинул гипотезу, что речь идет об аксумитах[13]. Он на основании данных этого кодекса с учетом сведений из «Церковной истории» Иоанна Эфесского (Hist. Eccl. III. 53), где упоминаются аксумиты, последователи Юлиана Галикарнасского, жившие в Алодии (одном из нубийских царств), предположил, что аксумиты могли быть среди египетских монахов. Луизье считает, что они прибыли в Алодию из Египта, где, по его мнению, были также распространены взгляды Юлиана. Однако не следует забывать, что описываемые у Иоанна Эфесского события относятся к 580 г., а упоминание об «эфиопском монастыре» — к началу VII в. Следует помнить и о неопределенности самого термина «эфиоп»[14]. Поэтому нет достаточных оснований говорить о присутствии в IV в. аксумитов в среде египетского монашества. На наш взгляд, речь может идти о чернокожих, живших где-то на границах с Верхним Египтом, где имели место достаточно интенсивные контакты египтян с местным негроидным населением.

Самым известным чернокожим монахом был преп. Моисей Скитский[15]. Сведения о нем содержатся в Apophthegmata Patrum и «Лавсаике» (Hist. Laus. 19)[16]. Он был рабом у какого-то вельможи, но был изгнан из его дома за разврат и разбой. После этого Моисей стал предводителем шайки разбойников, однако впоследствии раскаялся, стал монахом, а затем и пресвитером в Скиту. Есть две версии его кончины. По одной, сохранившейся в Apophthegmata Patrum, он вместе с учениками был убит во время одного из нападений кочевников на Скит[17], по другой, изложенной в «Лавсаике», он скончался в Скиту, оставив после себя около 70 учеников (здесь о его насильственной гибели ничего не говорится)[18]. Все эти данные указывают на присутствие «эфиопов» в монастырях как Среднего, так и Нижнего Египта, но мы, увы, не можем на их основании судить ни о степени их присутствия, ни об их точном этническом происхождении.

Второй комплекс данных — это свидетельства о бытовых и повседневных контактах монахов с «эфиопами». Главным образом такие контакты происходили в Верхнем Египте. Приведем некоторые из них. В Apophthegmata Patrum есть рассказ про авву Арсения, жившего в Нижнем Египте, которому надоела суета тамошней монастырской жизни, и он решил перебраться в более спокойное место вверх по Нилу к двум своим ученикам. Как только он причалил к берегу, к нему подбежала девочка-эфиопка и коснулась его милоти. Он начал было ее бранить, а она ответила: «Если ты монах, иди на гору» — что он, естественно, и сделал[19]. В коптской «Истории монахов Верхнего Египта» есть рассказ о чуде, которое совершил авва Аарон над сыном нубийца, которого уволок в Нил крокодил[20]. Здесь есть ряд интересных деталей. Во-первых, авва Аарон не знал по-нубийски и велел своему ученику отыскать переводчика, что тот сделал довольно быстро: им оказался житель Филы, направляющийся в Асуан[21]. После совершенного чуда нубиец (нуба) возвратился к себе «славя Бога и святого Аарона»[22]. Можно предположить, что контакты нубийцев с христианским населением Верхнего Египта, в особенности с монахами, там жившими, способствовали их христианизации[23]. Любопытные сведения содержит «Диалог о Жизни св. Иоанна Златоуста» Палладия: во время «антропоморфитской смуты» в Нитрии (399 г.) александрийский патриарх Феофил свергает с кафедры епископа Диоскора с помощью своих слуг эфиопов, возможно, еще не крещеных (Dial. 7)[24]. Как мы уже видели на примере св. Моисея Скитского, «эфиопы» могли быть рабами или прислугой у состоятельных египтян.

В монашеских текстах содержатся сведения о нападениях кочевников («варваров») на Египет и египетские монастыри. Однако есть проблемы с идентификацией этих «варваров» в некоторых источниках. Так, сведения об их набегах на монастыри Нижнего Египта в «Лавсаике» и Apophthegmata Patrum проблематично идентифицировать с «нуба» или блеммиями[25], обитавшими в верховьях Нила[26]. Более надежную информацию на этот счет дает пахомианская традиция, «История египетских монахов» (кон. IV в.), сведения из корпуса творений Шенуте (V в.) и его «Жития». В так называемом «Paralipomena»[27], втором и третьем греческом «Житиях св. Пахомия» есть упоминание о набеге «варваров, именуемых блеммиями» (βαρβάροις τοῖς λεγοµένοις Βλέµµυες)[28]. Речь идет о том, что они напали на деревню, куда св. Пахомий отослал своих монахов собирать тростник. Датировка рассматриваемых событий очень расплывчата — они могли происходить между 323 и 346 г., в это время блеммии возобновили свою военную активность на границах Египта. Тогда император Константин предпринял действенные меры, чтобы обезопасить южные границы Египта от этих воинственных кочевников. В 336–337 гг. он отправил к блеммиям Флавия Авинея с приказом сопровождать их делегацию, приглашенную на тридцатилетие его царствования. Авиней сопроводил их на обратном пути и остался с ними еще на три года в качестве представителя Византийской империи[29]. После этого в отношениях империи и кочевников наступила кратковременная мирная передышка.

Еще одно свидетельство наших источников, видимо, относится к более позднему времени. Оно содержится в латинской версии «Истории египетских монахов». В главе про известного ликопольского подвижника авву Иоанна (Hist. mon. (lat). 1, 7–8)[30] говорится, что римская граница с племенем эфиопов (т.е. блеммиев. — А.В.) была вокруг Сиены[31], первым со стороны «эфиопов» городом Фиваиды (Thebaidis civitas). Однажды близ этого города племя «эфиопов» напало на отряд римского войска и нанесло жестокое поражение, награбив большую добычу. Дукс[32] пришел к авве Иоанну для благословения, поскольку не решался сразиться с ними из-за малочисленности своего отряда. Иоанн предсказал дуксу победу, что и случилось. Здесь мы имеем сведения о нападении блеммиев на пограничные области Египта, которые в отличие от пахомианской традиции можем отнести ко второй половине IV в.[33] В это время (373–374 гг.) блеммии предпринимают две серьезные военные операции. Известно, что в ноябре 373 г. они совершили набег на Большой оазис. Возможно, именно эти события и упомянуты у Руфина. В 373–374 гг. воины одного из племен блеммиев захватили корабль из Элу (совр. Эйлата), заставили его причалить в Раифе, где устроили резню. Существует предположение, что в данном случае африканские кочевники действовали совместно с арабскими номадами, устроившими в это же время резню в Синайском монастыре, а вдохновителем этой операции был Шапур II[34]. О блеммиях[35] сообщает также Палладий в своем «Диалоге о житии св. Иоанна Златоуста», размещая их по соседству с областью Сиены (Dial. 20)[36]. Вероятно, он передает ситуацию 392–394 гг., когда в Сиене размещался военный гарнизон. Однако есть свидетельства, что впоследствии блеммии проникают уже на Элефантину[37].

Вторая группа данных более позднего времени. В бохайрской версии «Жития Шенуте» (Vita Sinuthii. 89–90)[38] есть упоминание о серьезном набеге блеммиев в глубь территории Египта:

они «захватили города, взяли людей с их животными» и на обратном пути с добычей остановились в области Пшой. Шенуте, желающий вызволить пленников, с помощью чудес проникает в лагерь блеммиев, ведет переговоры с их царем, освобождает пленников, приводит их в монастырь и дает им средства на дорогу домой[39].

Скорее всего, отголоски этого же набега мы находим и в творениях самого Шенуте, в гомилии «О нашествии кочевников»[40]. Там сообщается, что «эфиопы» дошли до города Койс[41], т.е. совершили довольно глубокий рейд по территории Египта. Пострадавшие от набега ищут убежища в монастыре. Судя по называемым Шенуте цифрам, набег блеммиев носил довольно масштабный характер, хотя здесь могут иметь место и некоторые преувеличения, свойственные риторике[42]. Шенуте упрекает светские власти («комитов эллинских»[43]) в бездействии и говорит, что все заботы о захоронении погибших, выкупе пленных и размещению беженцев монастырь вынужден взять на себя. Беженцы находятся в монастыре три месяца, хотя по некоторым другим данным можно предполагать, что набег продолжался дольше[44]. Известно, что к началу 40-х годов V в. блеммии значительно усиливаются. Судя по тому, что в «Житии» упомянут «царь» блеммиев, мы имеем здесь дело с их протогосударственным образованием со столицей в Талмисе[45], известным по другим источникам, которое, как предполагается, стало объединением племен блеммиев Восточной пустыни[46]. Далее в нашем распоряжении два сходных рассказа о том, как «дукс» или «комит» шел на юг сражаться с варварами и повернул в монастырь Шенуте, чтобы попросить у него благословения (Vita Sinuthii. 103–108; 135–137). В бохайрском «Житии Шенуте» сообщается, эта кампания закончилась успешно, благодаря, естественно, благословению Шенуте и поясу, который тот вручил дуксу. Не совсем ясно, это повторение одного и того же события или мы имеем дело с двумя разными набегами. В одном из сохранившихся саидских фрагментов «Жития Шенуте» (Fr. 7)[47] мы находим ряд уточнений к одному из этих рассказов (если их два). Дукса звали Ираклий, вторжение осуществили, как сказано, совместно нубийцы и блеммии, которые, желая воевать с христианами, захватили некий город. В качестве амулета здесь выступает не пояс, а крест, сделанный Шенуте собственноручно. Поражение нуба-блеммиев описано как очень серьезное.

Попробуем разобраться, о каких событиях идет речь. С 20-х годов V в. племена блеммиев прочно обосновались в пограничных с Египтом районах нильской долины, контролируя при этом Восточную пустыню и побережье Красного моря до Адулиса и важный путь Копт–Береника. В 440 г. они совершили набег на египетский оазис[48], где находился в ссылке Несторий: эти события упомянуты в «Церковной истории» Евагрия (Euagr. Hist. eccl. I. 7). В 40–50-х годах V в. нубады совместно с блеммиями совершили несколько рейдов в Египет, но после 453 г. набеги прекратились, о чем сообщает Приск Панийский (Prisc. Hist. Byz. Fr. 21). После того как нубады вытеснили блеммиев из приграничных с Египтом районов нильской долины, они постепенно (к VI в.) попадают в зависимость от Алвы, с одной стороны, и Нобатии — с другой[49]. В 537 г. Юстиниан уничтожил языческие храмы на о-ве Филы, о чем сообщает Прокопий Кесарийский (Procop. Pers. I. XIX. 36): это означает, что блеммии лишаются здесь своих святынь и окончательно теряют влияние на египетских границах[50]. Таким образом, мы можем расположить события, описанные в «Житии Шенуте» и его гомилии, между 440 и 453 г. Учитывая сообщение фрагмента саидского «Жития» о совместном походе нуба и блеммиев — речь идет об одном из их совместных походов на Египет 40–50-х годов, но судя по сообщению о серьезном разгроме, мы можем предположить, что этот поход состоялся ближе к 453 г. Сложнее обстоит дело с сообщением о первом походе блеммиев. Судя по данным наших источников, он носил достаточно масштабный характер. Вероятнее всего, он имел место между 420-ми и 440-ми годами, т.е когда протогосударство блеммиев со столицей в Талмисе контролировало пограничные с Египтом территории, но они еще не начали боевые действия с нубадами, которые, как известно, закончились их поражением[51].

Перейдем к образу «черного беса», поскольку примеры такого рода в монашеской литературе встречаются гораздо чаще, чем все другие сообщения об «эфиопах». Для начала стоит отметить, что амплуа бестелесных существ, искушающих монахов, достаточно ограничено. Либо это образы женщин, либо фантастические монстры, либо различные животные, широкий спектр которых представлен в известной сцене искушения преп. Антония (Vita Antonii. 9)[52], либо, наконец, «эфиопы». Могут быть и мутации, — например «женщина-эфиопка». Тема «черного беса» уже попала в сферу интересов историков, богословов и культурологов[53]. Относительно недавно были публикованы две интересные статьи, непосредственно связанные с этой проблематикой[54]. Обе они приводят значительное количество фактического материала, и обе содержат важные наблюдения по теме. Однако их авторы пытаются ставить проблему достаточно узко и решать ее в рамках культурных представлений античности, практически полностью игнорируя исторический контекст. К тому же вне поля зрения исследователей осталось «Житие блаженного Афу», которое, на наш взгляд, может быть ключевым в ответе на вопрос о складывании стереотипа «черного беса» в монашеской литературе[55]. Автор первой статьи, Э. Ньюджент, пытается интерпретировать демонический образ «эфиопа» как проявление расовых предрассудков и критикует известную работу Ф. Сноудена[56], где примеры такого рода обходятся молчанием. Нельзя не заметить, что исследование Нуджента носит помимо чисто исследовательского еще и практический характер, чем, возможно, и вызван его интерес к этому вопросу[57]. Автор второго исследования, Д. Бракке, решает эту тему в рамках монашеской идентификации в эпоху поздней античности и в качестве методологической основы использует концепции М. Фуко о «технологии себя»[58] и Х. Бабы — о складывании и функционировании культурных стереотипов в колониальных обществах[59]. Из всего спектра представленных в источниках образов демонических «эфиопов» Бракке интересуют, главным образом, «эфиопки»[60] и их амплуа «духов блуда», а появление этого образа в «символическом универсуме» египетских аскетов он связывает в первую очередь с представлениями о гиперсексуальности «эфиопов», распространенными в греко-римском мире. Для того чтобы стать самим собой, монах должен отвратиться от «чужого» — черного беса-«эфиопа», являющегося порождением его подсознательного, которое выражено через греко-римский культурный стереотип[61]. Здесь стоит обратить внимание на два положения, с которыми мы полностью согласны. Образ «черного беса» возникает именно в монашеской среде Египта IV в.[62]: до этого мы находим лишь отдельные штрихи, не сложившиеся в законченный портрет[63]. Но ко времени посещения преп. Иоанном Кассианом Египта, т.е приблизительно к концу IV в.[64], образ беса-«эфиопа» становится в монашеской литературе Египта общим топосом[65], а значит, опирается на уже сложившийся в монашеской среде стереотип. Затем из Египта «черный бес» мигрирует в другие районы на Востоке и Западе[66] христианского мира.

Теперь перейдем к конкретным примерам. «Черного беса» мы находим еще в 6-й главе «Жития преп. Антония», как известно, первого произведения монашеской агиографии. Дьявол, устав искушать подвижника другими способами, является ему в образе «черного отрока» (µέλας παῖς) и признается, что он — «дух блуда», а его дело — совращать юных[67]. Еще один пример явления беса в образе «маленького эфиопа» содержится в «Истории монахов», в главе про известного авву Аполлона из Бауита (Hist. mon. 7; (lat) 8). Аполлон просит Господа лишить его тщеславия перед тем как сделаться настоятелем многих братий. Господь повелевает ему коснуться шеи и зарыть в песок то, что он там схватит. Аполлон ловит на своей шее маленького эфиопа и зарывает его в песок, а тот кричит, что он бес гордыни[68]. Наконец, в латинской версии «Истории монахов» есть рассказ о хулиганствах подростков-эфиопов (pueri) в церкви Скита (Hist. mon. (lat.) 29)[69]. На всенощной преп. Макарий Александрийский особым духовным зрением видит безобразных «эфиопов-отроков», которые прыгают по всей церкви во время чтения псалмов и бесчинствуют: одному двумя пальцами закроют глаза — и тот начинает дремать, другому вложат палец в рот — и он начинает зевать. Во время молитв «чернокожие подростки» внушают молящимся всякие фантазии: тем, кто молится невнимательно, они вскакивают на шею и спину, внушая помыслы. Когда началось причастие, хулиганства «эфиопов» продолжились. Тем, кто недостойно простирал руки к принятию святых Тайн, они как бы клали на руки уголья, и причастие возносилось обратно в алтарь.

В литературе уже поднимался вопрос о «мальчиковости» эфиопов как намеке на специфические искушения, испытываемые монахами[70]. О том, что такие искушения имели место, мы имеем недвусмысленные предостережения старцев[71], хотя подобная интерпретация «черных подростков» далеко не бесспорна[72]. Однако нас больше интересует не столько толкование их малых размеров, сколько образ «эфиопа» в целом. Тем более что примеров их явлений во взрослом виде также немало.

Например, мы сталкиваемся с ними на страницах «Собеседований» Иоанна Кассиана. Бес в виде «эфиопа» является к авве Иоанну Ликопольскому, «извиняясь» за чрезмерный пост подвижника (Io. Cass. Collat. I. 21)[73], бросает стрелы в старца, искушая его покинуть келью (ibid. II. 13), или «помогает» другому монаху рубить скалу, понуждая того к непосильному труду (ibid. IX. 6)[74]. В анонимом собрании Apophthegmata Patrum одного монаха-девственника окружают «эфиопы»[75] и пытаются возбудить в нем страсть[76]. Другой монах, оказавшись по своим делам в городе, видит, как четыре ужасных негра на черных лошадях и с огненными посохами скачут к умирающему богачу. Богач молит Бога о помощи, но «эфиопы» ему объясняют, что он воззвал к Богу слишком поздно[77]. Некий молодой монах решил покинуть монастырь и вернуться в мир, но его родной отец попросил его пройти испытание во внутренней пустыне 40 дней. Монах подчиняется и через 20 дней видит дьявольское видение: смрадно пахнущую эфиопку, зловоние которой он еле переносил. Эфиопка говорит ему, что обычно она кажется искушаемым благоухающей, но из-за его послушания Господь не позволил ей обольщать его и явил ее в «натуральном виде». Монах возвращается и говорит, что в мир он уже не хочет, ибо вполне ощутил прельщение дьявола и женский смрад. На что отец ему отвечает, что если бы он остался в пустыне 40 дней и исполнил бы заповедь, то увидел бы это еще очевиднее[78]. Другой монах в наказание за помыслы покинуть келью раньше срока вынужден был созерцать на рогоже злобного «эфиопа», который скрежетал на него зубами[79].

Вот еще один показательный случай. Авва Аполлон, ученик аввы Сисоя, страдая множеством не преодоленных еще страстей, бежит в Александрию, но по дороге ему является высокий чернокожий монстр-андрогин и, показывая Аполлону свой перед и зад, говорит, что готов исполнить любое его желание, поскольку тот сполна ему угодил. Потрясенный увиденным, Аполлон в страхе бежит обратно в Скит и с тех пор своего учителя уже не покидает[80]. В одном из видений аввы Даниила Скитского (VI в.) «какой-то эфиоп» уводит душу грешника от младенца, сидящего на престоле в церкви[81]. Наконец, стоит отметить и еще одну интересную особенность. «Эфиоп» выступает не только как бесовский образ, но и как образ грешника. Когда авва Арсений увидел «эфиопа», который нарубил дров гораздо больше, чем мог унести, голос свыше объяснил авве, что это — образ нераскаянного грешника, который к прежним своим грехам прибавляет новые[82]. Отметим, что в пограничных районах первого порога Нила образ чернокожего стал настолько ассоциироваться у некоторых монахов с искушениями, что их духовным наставникам приходилось отделять людей от духов. Когда один монах пришел к авве Аарону с жалобой, что какие-то нубийцы искушали его, авва, улыбнувшись, ответил: «На самом деле это невидимые нубийцы, сын мой»[83].

Попробуем посмотреть, как образ «черного беса» распространяется в других областях Византии. Несколько интересующих нас примеров мы находим в «Луге духовном» (VI – нач. VII в.), автор которого, Иоанн Мосх, как известно, несколько раз посещал Египет. В одном случае мы находим непрощенного грешника в виде «эфиопа»: он ударил Христа по щеке во время Его страданий и теперь обречен на адские мучения[84]. Это напоминает видение аввы Арсения. Второй случай связан с состязанием в театре, которое должен был пройти авва Феодосий. В театре сидели зрители, одна часть из которых были «в белых одеждах», другие — черны, «как эфиопы». Авве предстояло сразиться с громадным и безобразным (δυσειδής) «эфиопом», голова которого касалась облаков[85].

Мотив «черных бесов», противостоящих светлым ангелам, а также «агона» в театре мы находим и в других агиографических источниках. Так, в истории о раскаявшемся разбойнике (действие которой происходит в VI в., но сам рассказ, видимо, относится к первым десятилетиям VII в.) врач, дежуривший у постели умирающего злодея, видит, как к нему пришли многочисленные эфиопы с множеством хартий, содержавших его прегрешения, а потом — два светозарных мужа[86]. Здесь присутствует та же оппозиция «свет–мрак», противопоставляющая инфернальный и небесный миры. Тема состязания присутствует в известном «Житии Андрея Юродивого» (действие должно было происходить в V–VI вв., вероятное время составления текста — вторая половина X в.): в одном из своих видений Андрей оказывается в театре, где видит множество одетых в белое людей и бесчисленную толпу черных «эфиопов», состязающихся между собой в беге и борьбе. Возглавляет «эфиопов» темнокожий великан[87] — почти прямая параллель с рассказом из «Луга духовного». Однако в том же «Житии» мы находим и другие примеры упоминания «черного цвета». Во время одной из молитв перед Андреем предстает сам дьявол в облике «эфиопа» с множеством демонов, в руках у которых были топоры, дубинки, веревки, ножи и мечи[88]. Во время прогулки возле столичного борделя Андрей созерцает духа блуда, который предстает в виде дурно пахнущего «эфиопа». Образ «эфиопа» (или «эфиопки») как смрадно пахнущего духа блуда мы наблюдали уже в египетских источниках, но здесь этот мотив многократно усилен. Вот что пишет агиограф: «Он был видом как эфиоп, на голове не волосы, а испражнения, с пеплом смешанные, глаза у него будто лисьи, а с плеч свисают жалкие лохмотья. Испарение и зловоние от него исходило тройное: как от гнили, грязи и нечистот — так что блаженному от этого горького зловония стало противно, и он непрерывно сплевывал на демона»[89]. Еще один пример появления «эфиопа» в византийской агиографии мы можем найти в «Житии Симеона Юродивого» (VII в.). Здесь Симеон сначала изгоняет нечистого духа из городского переулка, а потом насылает этого «маленького эфиопа» на харчевню в Эмесе, с тем чтобы он устроил там погром. Так повторяется до тех пор, пока хозяева этого трактира, будучи еретиками-акефалами, не делаются православными[90]. Это единственный известный нам пример того, что «черный бес» находится на службе у святого.

Таков, на наш взгляд, образ «эфиопа», вышедший за пределы Египта. А теперь попытаемся ответить на вопросы, почему же именно «эфиоп» стал одним из значимых бесовских образов, и что повлияло на его формирование. Одно из предлагаемых предположений исходит из возможных библейских представлений о бинарности света и тьмы.

Первым актом Бога было отделение света от тьмы, после чего «И увидел Бог свет, что он хорош» (Быт. 1: 3–4).

В раннехристианских памятниках мы находим примеры такой бинарности[91]: у апостола Павла бесы — это «мироправители тьмы» (τοὺς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους) (Еф. 6: 12)[92], а христиане — «сыны света и сыны дня» (1 Фесс. 5:5). В Апокалипсисе истинные христиане облекутся в белые одежды (Откр. 6:11; 7:13). Наконец, в «Послании Варнавы» (Ep. Barn. 4, 10), памятнике, хорошо известном в Египте, дьявол впервые назван «черным» (ὁ µέλας)[93]. Впоследствии в некоторых произведениях раннехристианской литературы мы наблюдаем явления злых сил в образе «эфиопской женщины» или «эфиопского царя»[94]. Однако следует отметить, что, кроме «Послания Варнавы», где дьявол назван «черным», но не «эфиопом», распространение других цитируемых текстов в Египте не столь очевидно. А происхождение негативного отношения к черному цвету в «Послании Варнавы» неясно. Стоит указать также на неоднозначность представлений о ночи, мраке, тьме и тому подобном в разных культурах[95]. Напомним, что коптское название Египта «Кемe» происходит от древнеегипетского kemet, т.е. «черная земля», ареал жизни, в отличие от пустыни, «Красной земли», где жизнь невозможна. Таким образом, рождение демонического «эфиопа» из бинарности света и тьмы не представляется нам очевидным для Египта, хотя это противопоставление хорошо видно из других, уже приведенных нами, византийских источников, которые были созданы за пределами Египта[96]. Э. Нуджент предлагает иное решение вопроса. По его мнению, в одном пассаже из «Собеседований» Иоанна Кассиана мы можем проследить негативное отношение монахов Египта к своим соседям (Io. Cass. Collat. VIII. 21)[97]. Однако на поверку этот текст не содержит никаких намеков на «прóклятые этносы», а повествует о том, как потомки Сифа согрешили с дочерьми «от поколения Каина», которые их в конце концов развратили.

Нам представляется, что истоки негативного отношения к эфиопам следует искать совсем в другом. Предположительно, еще со времени эллинизма «чернота» могла связываться с нравственной нечистотой[98], а «эфиоп» мог выступать ее аллегорией. Вот, например, что мы можем прочесть в одной из гном про Диогена Синопского: «Однажды Диоген поучал какого-то злодея. Спрошенный кем-то, зачем он это делает, Диоген ответил: “Пытаюсь отмыть эфиопа, чтобы сделать его белым”»[99]. Наши источники достаточно ясно свидетельствуют о том, что сходные представления присутствуют и в монашеской среде IV–V вв. О видении авве Арсению «эфиопа» как образа нераскаявшегося грешника мы уже писали. Вот еще несколько примеров. Авва Павел Простой видел, как у одного монаха, входившего в церковь, «все тело было черно» от его грехов. Лицо монаха просветлело только после того, как Господь очистил его от прегрешений[100]. Другой монах, живший в киновии, часто грешил, поэтому перед смертью лицо его стало черным, как «чугунок». Но этот монах просил Бога его простить, и знаком того, что он прощен, явилось постепенное возвращение его лицу естественного цвета[101].

Или вот еще один пример: «Авва Максим сказал: “Как олово, почернев, может вновь сделаться светлым, так и верующие, которые почернели от греха, могут вернуть сияние, когда покаются. И именно поэтому вера сравнима с оловом”»[102].

Таким образом, мы видим не просто бинарность «свет/тьма», а противоположность «черного» и «светлого», которые являются символическим выражением «греха» и «праведности».

Но есть и еще один немаловажный аспект. Негроид, согласно античным эстетическим представлениям, был некрасив, поскольку находился за пределами греко-римского идеала телесности[103]. Наши источники ясно показывают нам существование тех же представлений в позднеантичном Египте. Показательный рассказ про мерзкого черного андрогина, демонстрирующего согрешившему монаху свои прелести, мы уже приводили. Еще один пример такого рода мы находим в известном рассказе об Андронике и Афанасии, вошедшем в цикл рассказов аввы Даниила Скитского. Когда Андроник встречает свою жену после долгой разлуки, то не узнает ее, поскольку красота ее поблекла до такой степени, что она имела вид эфиопки[104]. Есть недвусмысленные примеры пренебрежительного отношения к эфиопам[105] в текстах, происходящих из районов Нижнего Египта. Два из них мы находим в рассказах про преп. Моисея Скитского, который как раз и был чернокожим. На собрании в Скиту отцы решили испытать авву и стали с презрением говорить: «Чего этот эфиоп приходит к нам?»[106] Другую проверку авве Моисею устроил архиепископ, подговорив клир выгнать его из церкви со словами: «Вон отсюда, эфиоп!» Авва Моисей стал себя бранить и говорить: «Пепельнокожий, черный (σποδόδερµε, µελανέ), хорошо поступили с тобой. Ты не человек, что же ты входишь к людям?»[107] Мало сомнений в том, что негативные упреки, которые делает сам себе Моисей, интровертированы им извне. Но самый интересный пример содержится в «Житии блаженного Афу». Значительную его часть составляет богословский спор отшельника Афу с александрийским патриархом Феофилом о том, наследует ли человек образ Божий или нет. Со стороны Феофила в ход идут крайние аргументы.

Так, он говорит: «Страшусь я сказать о слабом, подверженном [немощам] человеке… когда сидит он в сторонке и испражняется, как ты можешь сравнить его со Светом истинным, неприступным?» И помимо прочего патриарх вопрошает Афу: «Как ты можешь сказать об эфиопе, прокаженном или о парализованном или о слепом, что он есть образ Божий?»[108]

Итак, здесь эфиоп стоит в одном ряду с увечными и оказывается фактически неполноценным. Самое интересное то, что архиепископ, устроивший жестокую проверку авве Моисею — это скорее всего все тот же патриарх Феофил[109]. Таким образом, мы видим греко-римские представления о некрасивом облике «черных», доведенные до своего логического конца. Телесное уродство не может ни в малейшей степени быть признаком Божественного. Можно полагать, что в данном случае автор «Жития Афу» приводит мнение не только архиепископа Феофила, имевшего, как мы уже знаем, чернокожих рабов, но представление, бытовавшее среди эллинизированных жителей Александрии, к которым и принадлежал александрийский патриарх.

Как мы предполагаем, образ «черного беса» складывается в точке пересечения нескольких причин. Вспомним, что примерно со второй четверти IV в. темнокожие блеммии возобновляют свою военную активность против Египта, проникая в глубь его территории, опустошая в том числе и монастыри. Продолжается она примерно до середины V в. Вспомним также, что это достаточно важный период в истории монашества и ранней монашеской письменности. В историографии уже высказывалось мнение, что негативный взгляд на чернокожих в Египте усиливается в III–IV в., во время активизации набегов кочевых племен на его территорию[110]. Однако примерно в то же время мы наблюдаем и набеги ливийцев, в том числе — и на египетские монастыри, но бес при этом не является к монахам в образе «мазика»[111]. Очевидно, что активизация рейдов чернокожих блеммиев актуализирует некоторые негативные культурные и ментальные доминанты по отношению к черным, уже бытовавшие в Египте, и именно на пересечении этих факторов возникает «черный бес» монашеской литературы IV–V вв. В заключение нам хотелось бы высказать и еще одно соображение. Византийский Египет как часть большой средиземноморской империи все еще нес на себе представления античного мира (как положительные, так и отрицательные): для трансформации или преодоления некоторых из них потребуется не одно столетие[112].