«Как самих историков, так и их читателей нередко интересует вопрос: какова мера принципиальности в научном споре? Где та грань, которая отделяет столкновение идей от борьбы людей?» – так описал одну из главных проблем изучения историографии доктор исторических наук Сергей Борисович Крих.

Противостояние Игоря Михайловича Дьяконова и Василия Васильевича Струве по вопросам шумерского землевладения длилось больше десятилетия. Полем их битвы стали страницы научного журнала «Вестник древней истории». Насколько личные отношения двух востоковедов влияли на их научные позиции? Как можно показать своё несогласие с оппонентом помимо прямой критики его утверждений? Чем закончилась эта полемика и почему позднее один из её участников напишет, что её никогда было?

Мы публикуем статью Сергея Борисовича Криха о противостоянии двух знаменитых учёных мужей в рамках совместного проекта с журналом «Вестник древней истории».

…я никогда и нигде с ним не полемизировал…

И. М. Дьяконов о В. В. Струве

Актуальность и методология

Противостояние двух наиболее значимых исследователей Древнего Ближнего Востока в отечественной науке XX в. – давняя тема, о которой писали уже неоднократно, в том числе и автор этих строк. Тем не менее по ряду причин анализ хода и приемов полемики между И. М. Дьяконовым и В. В. Струве представляет собой особенный интерес. Первая из этих причин – теоретическая.

Как самих историков, так и их читателей нередко интересует вопрос: какова мера принципиальности в научном споре? Где та грань, которая отделяет столкновение идей от борьбы людей? По опыту мы знаем, что личные симпатии и антипатии – важная часть повседневной деятельности ученых, однако их реальное влияние на ход научных исследований оценить гораздо сложнее, если речь идет не о размытых формулировках, а о верифицируемом знании. Трудность здесь в том, что не бывает идентичных научных споров и одинаково ведущих себя в них ученых. Но это не значит, что знания вообще нельзя достичь: рассмотрение конкретных примеров и их сравнение будет вполне легитимным путем увеличения нашего научного багажа. Разбираемый здесь пример кажется нам весьма показательным в том смысле, что на нем очень хорошо видно, какие эвристические проблемы ждут нас на этом пути. Так, считается общеизвестным, что Дьяконов и Струве, говоря мягко, друг друга недолюбливали. Но за пределами этого общего положения мы пока что плохо знаем, какова была генетика этого противостояния и каковы были его последствия для науки – опять же, не в антропологическом плане (размежевание учеников Струве и учеников Дьяконова), а в плане концептуальном.

Связь между личными антипатиями и концепциями сравнительно легко реконструируется историографом в том случае, если он завышает статус таких источников, как мемуары и дневниковые записи: их данные могут приниматься за абсолютно адекватное отображение позиций их автора, в то время как в действительности ни один источник, в том числе мемуарного типа, не может полноценно зафиксировать личность своего создателя – тому препятствием не только ограниченность языка как средства выражения [1], но и вполне очевидные обстоятельства создания такого рода источников. Мемуары Дьяконова, в которых рассказано и об отношениях со Струве, созданы спустя десятилетия после описанных в них событий; мемуары отражают точку зрения на то, что уже давно свершилось [2]. Дневниковые записи (в нашем случае об их существовании неизвестно), напротив, могут нести на себе отпечаток первых впечатлений, которые в дальнейшем корректируются; содержание и степень откровенности частных писем зависит от адресата. Во всех случаях так называемые источники личного происхождения могут послужить только одной из составных частей для реконструкции личных реакций.

Важность же самих научных работ для анализа в том числе личных взаимоотношений, для собственно антропологического измерения науки практически игнорируется. В то же время при использовании механизмов анализа, которые могут помочь в выполнении этой задачи, ценность источников такого рода оказывается незаменимой: они отражают ситуацию гораздо ближе к «реальному времени» и оказывают непосредственное действие на заинтересованных ученых (статьи читают самостоятельно, а слухи доходят до всех с разной степенью искажения).

Ниже будет сделана попытка показать, как анализ полемики Дьяконова и Струве может дать дополнительный, а в некоторых отношениях и ключевой материал для понимания ряда процессов в советской историографии древности. Но для проведения такой работы необходимо определиться в базовых терминах.

В литературе не существует общепринятого различения между такими понятиями, как дискуссия и полемика, нередко они используются как взаимозаменяемые или отличаются лишь стилистически. Некоторые попытки прояснить положение вещей грешат оценочным подходом, желанием отделить «правильный» спор от «неправильного» [3]. В связи с этим мы предлагаем собственную трактовку, вызванную не столько претензией на безупречность, сколько невозможностью в противном случае корректно обобщить материал [4].

Мы предлагаем считать как дискуссию, так и полемику разновидностями научного спора, понимаемого как любое столкновение мнений, заключающееся в первоначальной фиксации различия в них и влекущее за собой разной степени интенсивности и направленности состязание противостоящих позиций. Научная дискуссия предполагает открытое формулирование и аргументированное обсуждение расхождения во мнениях, направленное на поиск совместно разделяемой истины. Научная полемика – тот подвид спора, который отличает преимущественная ориентация его участников на победу отстаиваемой ими точки зрения, в том числе с использованием особенных полемических приемов; однако, поскольку сами эти приемы более или менее легитимны в данном научном сообществе, полемика не равна ни односторонней критике, ни порицанию, т. е. не касается исключительно личности оппонента, а скорее сосредоточена на его качествах как ученого.

Несложно заметить, что при таком определении очевидно, насколько тесно дискуссия и полемика связаны в реальном процессе научного спора: одна характеризует его «идейную» сторону, другая – «человеческую». Понять одну из этих составляющих вне анализа другой практически невозможно: если открытые упреки доступны любому читателю научной работы (и именно поэтому, а не по каким-то стилистическим показателям, неаргументированные порицания – вненаучны), то суть полемических выпадов может вполне уловить и оценить лишь тот читатель, который разбирается в содержании спора, иначе же некоторые едкие замечания он и вовсе может принять за комплимент в адрес противника. Следовательно, чтобы «дешифровать» полемику, нужно сначала охарактеризовать дискуссию.

Если смотреть на полемику под другим углом, то ее можно охарактеризовать также как совокупность полемических приемов, используемых в рамках спора на основании более или менее продуманной полемической стратегии. Без полемических приемов не может быть полемики, но, как было сказано выше, сами полемические замечания тесно вплетены в сеть спора, и опознать их вне его контекста достаточно сложно. Каким образом это все же возможно сделать?

Прежде всего следует указать на особую направленность полемических выпадов: если аргументация в чистом виде относится исключительно к сути вопроса и касается либо фактов, либо обсуждения этих фактов, то приемы призваны создать у колеблющегося читателя некое впечатление, предложить тот угол обзора, при котором комплекс аргументов выглядел бы наиболее убедительно. Для приема важны не факты, которые использует автор, а впечатление, которое их трактовка создаст у читателя, причем оно должно быть либо позитивным о написавшем, либо негативным о его оппоненте. В классическом варианте дискуссии полемические приемы играют роль штукатурки, которая скрывает швы подгонки фактов и сглаживает неровности кладки аргументов. Степень осознанности их применения чаще всего можно ненадежно определить лишь по косвенным признакам, если только сам автор не оставил об этом свидетельств, но важно отметить, что перед нами тот случай, когда неосознанное применение отнюдь не снижает эффект от воздействия. Поскольку высокий уровень владения такого рода приемами воспринимается ученым сообществом скорее негативно, но соблазн их использования тем не менее велик, выработались способы маскировки, самые простые из которых сводятся к преувеличенной вежливости, сожалениям о необходимости указать на ошибки оппонента и многократным оговоркам об относительности собственных аргументов. Отсекая эти и тому подобные детали, мы попытались выявить основные приемы, которые применяли Дьяконов и Струве в споре друг с другом, и на их основе реконструировать полемические стратегии обоих авторов.

Были элиминированы сомнительные случаи: например, когда на одно согласие с трактовкой Дьяконовым документа приводится несколько примеров неправильного, по мнению Струве, прочтения ряда знаков или некорректного пересказа [5], – здесь еще остается апелляция к фактам и нет никаких комментариев, которые бы взывали к эмоциям читателей. Точно так же единичный риторический вопрос – лишь фигура речи, и не следует возвышать его до статуса полемического приема. Наконец, в прямом возражении может чувствоваться напряженность: например, Струве утверждает, что Дьяконов, конечно, не мог в начале 1950-х годов давать определенное лингвистическое толкование, которое ему стало понятно лишь позднее; Дьяконов в ответ возражает – почему же не мог, когда именно это у меня написано? [6] Но приемом это также считать нельзя. Однако если подобные перечисленным моменты дополняются иными выпадами и резюмируются в виде оценочных формул, если патетика и использование эмоциональной лексики нарастают и концентрируются в определенных местах текста (опять же, с целью сформировать у читателя указанное отношение), – это квалифицировалось нами как прием. Строго систематизировать приемы невозможно, так как их применение ни для одного из оппонентов не было главной целью, но, как мы увидим далее, они появлялись отнюдь не случайно, так что в каждом случае за использованием набора приемов вырисовывается определенная стратегия. Мы постарались не только описать приемы, но также показать их смысл и воздействие на противника.

«Большая битва за Шумер» в 1940–1960-е годы и полемические приемы

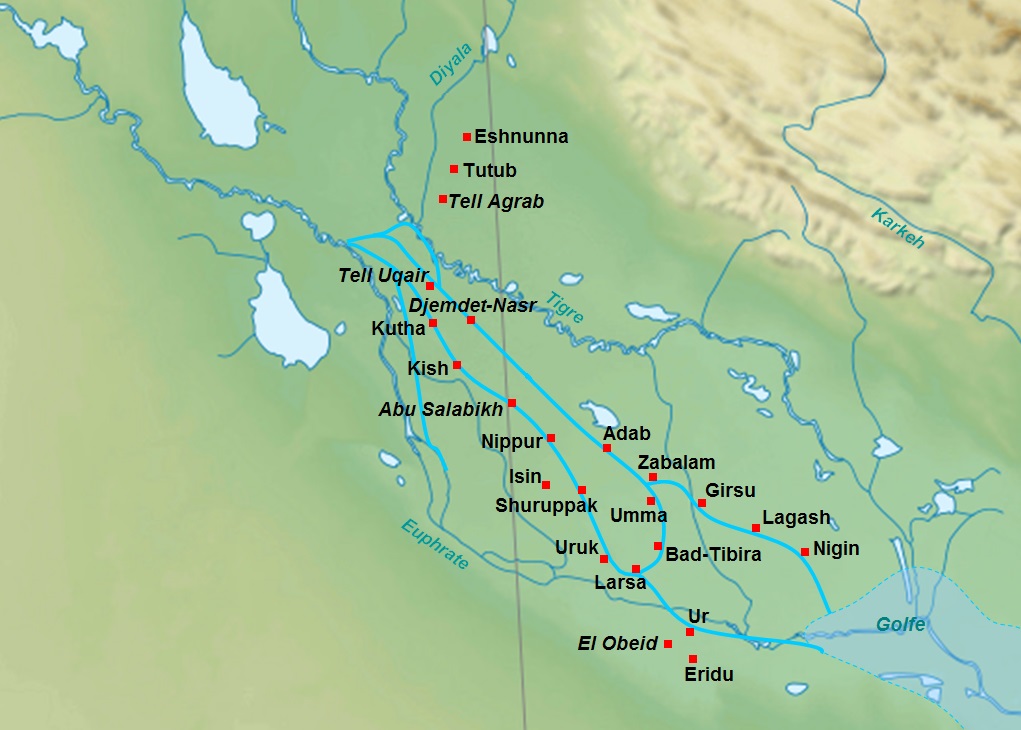

Здесь нет необходимости подробно останавливаться на том, какую роль играл анализ шумерского общества для советской историографии древности. Фактически на нем была построена струвианская версия общей для Запада и Востока рабовладельческой формации, а соответственно, во многом и вообще советский образ древности, понимаемой в первую очередь как эпоха рабовладения [7]. По разным причинам В. В. Струве удалось сделать решительный шаг в деле утверждения рабовладельческой концепции, и поэтому именно он в 30-е годы стал первым автором обобщающих работ по истории Древнего Востока, которые легли в основу всей последующей советской традиции. Ученый исходил из того положения, что восточные общества знали тот же порядок формаций, что и европейские; соответственно, древневосточные государства были рабовладельческими в том самом смысле, в каком ими были античные общества Греции и Рима; отличия, конечно, признавались, но не считались принципиальными. Концепция Струве вовсе не была сразу поддержана всеми специалистами по древности: Н. М. Никольский фактически аттестовал ее в 1937 г. как вредительскую [8], но после выхода в свет сталинского учебника истории партии с его теоретическим параграфом [9], который создавал ощущение поддержки именно струвианского видения древней истории, вопрос о том, чьи подходы отныне следует признавать принципиально верными, казался решенным. Это не сделало Струве полностью защищенным от критики коллег, но понизило ее градус – отныне само понятие рабовладельческого общества на Востоке большинство историков признавало в сущности верным, речь шла лишь о сомнениях в определенных деталях.

Тем не менее относительно спокойный период почивания на лаврах для Струве оказался очень кратким, – пожалуй, его удлинила война, на время которой научная жизнь была в значительной степени парализована. Если до войны основным критиком Струве выступал Никольский, то после войны эти функции (при различии в воззрениях) берет на себя А. И. Тюменев, к тому времени уже выходивший на завершающую стадию создания собственной обобщающей работы по шумерскому храмовому и государственному хозяйству [10].

Начиная с 1946 года Тюменев печатает в «Вестнике древней истории» статьи, которые выглядят как проверка на прочность отдельных несущих элементов струвианской конструкции: сначала он намекает на неясность с определением термина KAL (guruš) в шумерском языке [11], затем на неоднозначность трактовки сути земельных сделок по обелиску Маништусу [12], на некорректность доказательства большого числа военнопленных рабов и их преимущественной занятости на ирригационных работах в Египте [13]. В 1948 г. он уже публикует собственный анализ состава хозяйственного персонала храма Бабы в Лагаше периода Урукагины [14]. Даже без очевидных выпадов в адрес концепции было понятно, что под нее велся целенаправленный подкоп: Тюменев намеревался показать, что восточные общества – отдельный подтип рабовладельческих обществ древности, с собственной линией развития.

Некоторое время Струве не расценивал эти действия как опасные – в обобщающих статьях 1947 г. (к 30-летию Октябрьской революции) по изучению древневосточной истории он использует примирительные обертоны (говорит в основном о достижениях историков, не касаясь дискуссионных моментов [15]) и фиксирует доказательство рабовладельческого характера древневосточных обществ как очевидное достижение советской науки. В некотором роде зачаток полемического приема (не направленного на кого-то конкретно, но формирующего у читателя определенное мнение) можно увидеть в том, что Струве применил расширительное толкование – по отношению к себе, – когда писал об успехе советской историографии в определении рабовладельческого характера древневосточных обществ, поскольку успех этот принадлежал фактически лишь ему [16]. Здесь следует видеть, конечно, не отождествление себя со всей советской наукой, а готовность записать все свои успехи в общие; но эта готовность выдает и надежду на то, что принципиальные споры прекратятся. Попыткой окончательно решить все спорные вопросы можно считать и публикации последующих лет: в 1948 г. выходит ответ Тюменеву – подробная статья «Наемный труд и сельская община в Южном Междуречье конца III тысячелетия до н. э.», которая по сути целиком посвящена отведению стрел критики [17]. В 1949 г. появится большая статья по организации труда и социальной структуре периода III династии Ура, фактически лучшая работа Струве по этой теме, собравшая максимум первичного материала; в ней он постарается последовательно и окончательно дезавуировать замечания двух своих основных оппонентов на тот момент [18].

Однако поставить точку в споре не удалось, и новый раунд научного противостояния растянулся на годы (вплоть до 1959 г.): Тюменев не собирался сдаваться [19], тем более что подготовка и публикация его фундаментальной книги (1956) [20] не могли пройти мимо внимания Струве, поэтому их пикировка становилась все более острой и порой выливалась в нервные реакции с обеих сторон. Так, Струве упрекал оппонента в замалчивании своих заслуг (неопубликованное письмо в редакцию ВДИ [21]), а Тюменев (в опубликованном письме) обвинял Струве в критиканстве [22]. В тесной связи с этим сюжетом стояло и зарождение полемики между Дьяконовым и Струве.

Симптоматично, что сначала, в 1948–1949 гг., Дьяконов вступил в чужой спор, частично оспаривая взгляды Тюменева на уже упомянутый термин «гуруш» [23]. При этом общая позиция Дьяконова в это время исходила из факта наличия рабовладельческого общества на Востоке скорее в струвианском понимании, чем в версии Тюменева. В общем и Струве в те же годы относился к Дьяконову вполне лояльно, упоминая о нем как о вернувшемся с фронта исследователе, закрывшем лакуну своей монографией о земельных отношениях в Ассирии [24].

Но ситуация постепенно меняется, когда Дьяконов все более уверенно начинает работать с материалами тех эпох, которые интересовали Тюменева и Струве (причем с Тюменевым они сотрудничали явно интенсивнее). В 1950 г. выходит статья молодого ученого, посвященная характеристике площади и состава населения Лагаша, в которой фиксируется несколько важных расхождений с позициями Струве (неверная трактовка игинуду только как рабов, преувеличение численности рабов при храмах), а главное – определяется, что храмовое землевладение в Лагаше не могло занимать более половины обрабатываемых земель, и тем самым формулируется ранний вариант концепции двухсекторальной экономики Шумера (община и храм), которая явно ставит под сомнение линию Деймеля–Струве о фактическом тождестве храмовых и общинных земель [25]. В 1951 г., разбирая реформы Урукагины в Лагаше (тоже одна из любимых тем Струве), Дьяконов оспаривает восходящее к Ф. Тюро-Данжену и воспринятое Струве понятие gána-ga в смысле «высокого поля», соответственно ставя под вопрос всю концепцию Струве о возникновении частной собственности на полях за пределами естественно орошаемой земли [26]. В следующем году он представит обобщающую характеристику государственного строя раннединастического Шумера [27]. Наконец, в 1955 г. выходит очерк по купле-продаже земли в Шумере, в котором содержатся все еще осторожные, но уже достаточно ясные сомнения в струвианском понимании шумерской общины как филиала храмового хозяйства [28].

Соответственно, в 1957 г. Струве дает бой уже Тюменеву и Дьяконову, возражая, кстати, на статью последнего, вышедшую еще в 1950 г.[29] А после этого Дьяконов и вовсе становится основным адресатом спора, в том числе и потому, что он оказался гораздо более опасен, чем Тюменев, поскольку интересовался также вопросами исторической лингвистики. Струве, который тоже имел ряд работ в этой области еще начиная с 1920-х годов, не мог не отреагировать и тут, тем более что очень скоро отдельные расхождения стали сплетаться в тугой клубок противоречий [30].

Это был поворотный момент, и мы даже можем зафиксировать его в изменении полемической стратегии. Первоначально, уже споря конкретно с Дьяконовым, Струве в ряде случаев не называет имени оппонента [31] – это тот же названный выше прием неправомерного обобщения, употребленный с почти той же целью не допустить открытого противостояния; Струве как бы колебался: начинать ли прямой спор или отмахнуться от замечаний как несущественных [32]. Видимо, по характеру ему импонировал скорее второй вариант, и он решил не делать количество упоминаний Дьяконова в тексте слишком заметным.

Дьяконов в чистом виде подобный прием позволить себе не мог (из-за разницы в статусах), но нашел его вариацию: в ответной статье о работе с шумерскими историческими источниками он сосредоточился преимущественно на споре со Струве, и хотя статья посвящена общей проблеме, отсылки к мнению других, в том числе и зарубежных исследователей, невелики как по объему, так и по значимости. Получился прием навыворот: Струве ассоциировал себя со всей советской наукой в комплиментарном смысле, а Дьяконов теперь в статье разжевывал элементарные для шумеролога вещи как бы для всех читателей, но и персонально для Струве (в тексте содержался пассаж на тему «это и так известно каждому шумерологу» [33]). Если наш анализ верен, то это выглядело как слабо прикрытый вызов, поданный в едкой саркастической манере, – и этим объясняется столь гневная реакция Струве, который без труда расшифровал каждый скрытый укол в статье оппонента.

Пик противостояния можно отнести к 1958–1961 годам. Спор становится одновременно многонаправленным и часто сугубо специфическим, идет борьба на уровне толкования отдельных слов или знаков, которое при этом постоянно соотносится с вопросами грамматики шумерского языка и проблемами общего видения шумерской истории. Возрастает и личное напряжение: на принципиальную статью Дьяконова, общее название которой позволило автору собрать все основные возражения своему оппоненту «под одной крышей», Струве отреагировал сначала (в общем раздраженным) предварительным ответом [34], а потом развил настоящее наступление, посвятив большую статью проблеме «высоких полей» [35] и дав чуть ли не уничижительную рецензию на монографию Дьяконова об общественном и государственном строе древнего Шумера [36]. В этих работах принципиальные или значимые замечания перемежаются с мелочными упреками и даже придирками [37]; некоторые аргументы повторяются на разные лады. Струве постарался закрепить свои позиции публикацией небольшой монографии о Лагаше (1961) [38], позднее – обобщающими работами по проблеме связей общины и храма (1963) [39] и статьей по частному вопросу изучения шумерского языка (1964) [40].

Здесь фиксируется и максимальная концентрация полемических приемов. Так, Струве нивелирует элементы личного общения: в монографии о Лагаше он эмоционально указывает, что ссылка Дьяконова на то, как тот слышал его толкование текста лично, иррелевантна, ибо это толкование давно опубликовано во «Всемирной истории» [41], следовательно, апелляция к личному сообщению – знак невнимательности (непочтения) к его трудам [42]. Формально спор касается незначительного уточнения, но скрытый смысл приема: подчеркнуть (для Дьяконова) или нивелировать (для Струве) факт личного общения, которое, при всех оговорках, все-таки уравнивает.

Другой прием – использование кавычек. Его возможности были востребованы советской культурой еще в 1930-е годы, когда в ней стало запретным употреблять хорошие слова по отношению к отрицательным персонажам: у неправильных ученых не может быть теорий, могут быть «теории» [43]. Струве использовал этот прием аккуратнее: по его мнению, Дьяконов полностью принял его гипотезу о расширении числа полноправных граждан в Лагаше от 3600 до 36000 при Урукагине, но вознамерился кое-что поправить в чужой трактовке: «“Уточняя” мое толкование, он предполагает…» [44]. Формально – кавычки лишь указывают, что уточнение, предлагаемое Дьяконовым, на самом деле не подходит общей концепции Струве, но в контексте советской культуры оно может означать перенос кавычек на автора уточнения с ясным подтекстом: Дьяконов занимается «наукой».

Струве реализует стратегию превосходства, когда (например, в рецензии 1961 г.) сочувствует Дьяконову в том, что тот работает с источниками «по старинке» [45] (это приобретает даже несколько иронический оттенок, учитывая четвертьвековую разницу в возрасте), а Струве смог заняться составлением картотеки по лицам, упомянутым в документах Лагаша [46]. Превосходство это, правда, основано на наличии у академика референта (О. Д. Берлева) [47] и в чистом виде не может считаться личной заслугой, но ведь референта тоже надо заслужить, а его наличие может помочь преодолеть фактор возраста. Похожим образом выглядит и сочувствие, выраженное по поводу обзорной статьи Дьяконова по древним языкам в «Вопросах языкознания» (1954): Струве признает, что тот объективно не мог подробно остановиться на проблемах шумерского языка [48]. Но само выражение сочувствия возвышает сочувствующего, а тот, кому сочувствуют, весьма ограничен в формах ответа.

Струве, соответственно, позиционировал себя как пусть скромного (он даже позволил себе пассажи о том, что недостаточно знал шумерский в начале 30-х годов [49]; повторял dies diem docet, апеллируя к тому, что это одно из любимых высказываний Б. А. Тураева [50]), но вбирающего в себя всю традицию востоковедения ученого. Дьяконов же, используя тот же прием в негативном значении, поймал Струве на оплошности: критикуя Дьяконова по вопросу о составе семей в одной из табличек Лагаша, Струве смешал его позицию с позицией Тюменева [51]. Конечно, Дьяконов с точки зрения научной щепетильности не мог не отметить ошибки коллеги, но он поместил это замечание в достаточно акцентированный контекст: раз уж это вызвало «произвольную реконструкцию хода моих мыслей» [52], пишет Дьяконов, то придется отреагировать. Подтекст: для полного осознания своего величия Струве все его критики оказываются на одно лицо.

Был использован и прием манипулирования цитатой, – вообще говоря, редкий у серьезных ученых. На основании одного из речевых оборотов Дьяконова в статье 1958 г.: «[нужен ряд произвольных заключений,] даже в том случае, если бы ga было самостоятельным словом» [53], Струве делает следующий вывод: «невольно возникает догадка, что сам автор не был убежден в правоте своей аргументации. Вероятно, он лично не мог скрыть от себя того обстоятельства, что привлеченный материал не во всем своем объеме подтверждает его точку зрения» [54]. Цитата была урезана до полного вырывания из контекста, смысл же приема – показать, что противник попросту придирается.

Подобным же образом Струве несколько раз апеллировал к тому, что Дьяконов (правда, однажды он упомянут вместе с М. Ламбером) не учитывает закона большого контекста и даже, наоборот (а в этом повинен уже только один Дьяконов), учитывает лишь минимальный контекст [55], ведь иначе он пришел бы к тому же выводу, что и сам Струве. Смысл здесь тот же самый: оппонент последовательно (а значит, не случайно) сужает поле для анализа, умалчивает о ряде важных источников [56] или же «не дает читателю возможности получить вполне конкретное представление о содержании привлекаемого им текста» [57].

К числу наиболее эффективных приемов следует отнести акцентированный пересказ чужой позиции, то есть такой, при котором внимание читателя обращается в первую очередь на то, как оппонент искусственно подгоняет факты под свою теорию (Струве в 1959 г. выделяет у Дьяконова три стадии борьбы с пониманием ga как отдельного слова, рассказывает о том, как на второй стадии тот еще не решался отвергнуть уже явно неправильную аргументацию, выдвинутую на первой стадии), и на то, что он завышает себе цену («третья стадия нашла свое отражение в статье с несколько претенциозным названием “О работе с шумерскими историческими источниками”…») [58]. Здесь допущено довольно тонкое смешение эмоциональной оценки («претенциозность») и собственно историографического обзора (в который, однако, добавлены мотивы психологии – сомнений, неготовности отказаться от устаревших позиций, возросшей смелости после того, как были найдены новые аргументы). И заодно Струве показывает, что он понял: на самом деле статья адресована персонально ему, а название – лишь полемический ход.

В некотором роде развитием этого приема является и «разоблачение», смысл которого в том, чтобы указать на использование оппонентом полемических приемов. На это пошел только Струве; отвечая Дьяконову в 1959 г., он резюмировал свой историографический обзор следующим образом: «Столь сокращенный список адептов “ошибочного” перевода Тюро-Данжена должен был произвести на читателя тем большее впечатление, что названный в списке Деймель воспринял еретическую мысль своего французского коллеги еще до появления научной грамматики шумерийского языка, а его товарищ по несчастью Струве не являлся шумерологом. Что же касается Ламбера, которого нельзя было исключить из списка, поскольку он написал специальное исследование о реформах Урукагины, то он был объявлен лишь “отчасти” перенявшим перевод Тюро-Данжена» [59]. Использование такого приема, однако, чревато обратным эффектом: ирония над противником сгустилась до неуправляемого сарказма, и читатель может легко заметить, что разоблачитель приемов сам не избег их использования.

В целом можно сказать, что на этом этапе спора Струве пытается нарисовать образ Дьяконова как «неблагодарного ученика» – самовлюбленного ученого, невнимательного к работам предшественников, подчеркивая, что эта невнимательность, ввиду своей многократности, не может трактоваться как только случайность. Так, младший коллега, по мнению Струве, неправомерно обвинил Тюро-Данжена в неверном порядке чтения частей памятника [60], не упомянул заслуг В. К. Шилейко [61] и т. п. На деле это скорее мелкие придирки, которые легко объяснить техническими моментами (экономией места, например), и нагнетание таких деталей – полемический прием, скрытая цель которого – дать читателю объяснение, почему молодой ученый так яростно нападает на своего «учителя» (отношений научного учительства между ними не было, но Струве читал лекции Дьяконову в университетский период и в целом выступал как патриарх советского востоковедения).

Тем не менее после 1961 г., когда Струве высказал основные возражения, а Дьяконов закрепил свое видение проблемы общины [62], т. е. позиции были зафиксированы, спор ослабевает. В том числе и эмоционально: в статье 1964 г. об исторических надписях Урукагины и их историографии Струве продолжает отмечать отдельные недочеты работ Дьяконова (часть из которых даже текстуально повторяет выпады прежних лет), но много раз положительно отзывается о них в целом, используя такие характеристики, как «блестящая оценка», «вполне прав».

Роль в этом могли сыграть несколько факторов: болезнь Струве, состоявшаяся в 1960 г. защита Дьяконовым докторской диссертации [63] и командировка в Чикаго в 1963 г. [64], что косвенно укрепило его позиции. Вероятно, имели значение некоторые примирительные шаги со стороны Дьяконова (в монографии, несмотря на заметное количество расхождений, многократно фиксируются различные научные достижения Струве, такие как подробно рассмотренный ход войны Урукагины и Лугальзагеси [65]; после поездки в США Дьяконов познакомил старшего коллегу с материалом, который наработал на семинаре в Восточном институте [66]), но нельзя исключать и того, что исчерпались сами ресурсы для спора. В одной из последних своих статей Струве выражает надежду на то, что ему еще удастся доказать правильность собственного видения своему «упорному оппоненту» [67], – возможно, дальнейшая проработка темы и введение в оборот новых аргументов действительно могли вылиться в очередной этап противостояния, но смерть Струве положила ему конец. Поскольку полемика носила характер прежде всего противостояния двух ученых и не было другого ассириолога, который мог бы выступить со струвианских позиций, не могло быть и речи о каком-либо варианте возрождения спора. Через несколько лет развитие ассириологии сделало неактуальными и некоторые из аспектов спора.

Итак, если резюмировать, спор протекал по большей части в печатной форме, преимущественно на базе «Вестника древней истории», но был дополнен также публикациями в других журналах и двумя монографиями. Напряженность его не означает, однако, что основные участники не общались лично и не читали некоторых работ еще в гранках, – так что часто публикация не была для них сюрпризом и они заранее начинали готовить ответ. Дьяконов сам упоминает, что несколько раз приходил к Струве за его замечаниями по докторской [68], общались они и в дальнейшем в редакции ВДИ и на конференциях; видимо, даже с предельно острой большой статьей о «высоких полях» Струве ознакомил оппонента уже в год написания [69]. Следует указать и на то, что во многих деталях участники спора отказывались от тех толкований, которые переставали казаться им убедительными, в том числе и благодаря критике коллеги. Таким образом, не стоит преувеличивать степень личной неприязни между участниками спора.

Нужно выделить также ряд ключевых дат: 1946 г. – начало наступления Тюменева на позиции Струве; 1950–1955 гг. – вторжение Дьяконова в шумерскую тематику; 1957 г. – реакция Струве; 1958–1964 гг. – прямая полемика между Дьяконовым и Струве, пик которой – 1958–1961 гг. Кажется более предпочтительным говорить именно о полемике Дьяконова и Струве, нежели Струве и Дьяконова, поскольку именно Дьяконов начал оспаривать позиции Струве, а тот, судя по всему, вообще полагал, что лишь защищается. Однако это столкновение имело некоторые специфические характеристики: если в 1950–1957 гг. между оппонентами был еще некоторый паритет (четыре статьи Дьяконова, которые относились преимущественно к теме противостояния, и две статьи Струве, в которых содержались в основном ответы), то в 1958–1964 гг. Дьяконов публикует по теме лишь две статьи (1958; 1963), а также одну монографию (1959) и ответную реплику М. О. Косвену (1964, по поводу статьи 1963 г.) – две последние работы, конечно, касались спора со Струве лишь отчасти. Струве за это же время упомянул о Дьяконове примерно в дюжине статей и в небольшой монографии, в некоторых из этих работ – десятки упоминаний Дьяконова. Наконец, важно указать и на разницу поколений. Возраст Дьяконова в 1950–1964 гг. – между 35 годами и порогом пятидесятилетия. Возраст Струве – между 61 и 75 годами.

Основной сюжет полемики (опуская многочисленные детали): Дьяконов читает источники (и даже имена в них) иначе, чем Струве, и полагает, что тот сомнительно реконструирует историю раннединастического Шумера, в первую очередь – историю Лагаша конца раннединастического периода (Урукагина – не революционер); главное же – в Шумере было разделение на храмовый и общинный (он же частный, насколько этот термин уместен для данной эпохи) секторы орошаемой земли, мнение же Струве, будто храмовый сектор был фактически равен общинному (значит, зависимые люди – общинникам) [70], а частное землевладение возникает на «высоких полях» (за пределами естественно орошаемой земли), основано на некорректном прочтении термина gána-ga.

Наконец, в использовании приемов просматриваются определенные стратегии участников, образы, которые они создавали себе и своему оппоненту. Струве подавал себя как опытного мэтра, остающегося на переднем крае науки, использующего «закон большого контекста» и тщательнейшую работу с источниками, а Дьяконова – как пока еще не подготовленного к тому, чтобы занять высокое (или даже лидирующее) место в советской науке, на которое тот претендовал, ученого, чья строгость к другим превышает самокритичность. Дьяконов, судя по общей направленности работ, хотел показать, что понимает проблему системно и вообще здраво (без отсылок к авторитетам или пресловутому «большому контексту»), и в этой системе нет места для некоторых (нелепых) умозаключений Струве, величие которого не подтверждено должным уровнем понимания древних текстов. В некотором роде спокойная реакция Дьяконова на поток обвинений от Струве в последней фазе дискуссии выглядела более выигрышно, чем действия Струве, который позволил себе увлечься выпадами, перемешав существенные, второстепенные и вовсе незначительные моменты. Ни с Никольским, ни с Тюменевым Струве до такой степени мелочности в споре не доходил [71], так что можно сказать, что Дьяконов заставил Струве «сойти с трона».

Последствия и итоги

На наш взгляд, перед нами больше пример влияния убеждений на личные симпатии, чем наоборот: вполне допустимо смоделировать ситуацию, при которой спора бы не случилось, и тогда нас бы даже не интересовал вопрос, насколько Дьяконову, скажем, не нравился голос Струве [72]. И Дьяконов в первые послевоенные годы еще пытался оставаться в рамках струвианской концепции. Возможно, общение с Тюменевым, которого он консультировал по вопросам чтения шумерских источников, дало ему не столько скепсис, сколько метод критики Струве: по конкретным аспектам соотношения общины и храма, работы с источниками, положения зависимых категорий населения. Это была не сфера общих идей, а сфера древних текстов, где вопрос сводился к качеству работы с ними, а не количеству ссылок на «классиков марксизма-ленинизма», которых, кстати, в этом споре было очень немного. Фактически это первый большой научный спор в советской историографии древности, в котором цитаты из «классиков» не играли никакой роли.

Спор, конечно, выходил в определенные моменты из-под эмоционального контроля (видимо, Струве это касалось в большей степени, чем Дьяконова), но велика ли была роль эмоций в «сухом остатке»? Они повлекли применение полемических приемов, которые, конечно, иногда ощущались как болезненные уколы самолюбию участников, но нельзя сказать, что эти приемы в итоге превратились в самоцель. В конце концов, влияние Струве в те годы было все еще вполне достаточным для того, чтобы повлиять на прекращение очевидно неприятного для него спора гораздо более эффективными методами – от препятствия оппоненту в публикациях (в том же ВДИ Струве весь период состоял в редколлегии, а с 1962 г. был и вовсе главным редактором) до воздействия на него по «неофициальным» каналам. Не следует полагать, будто считавшийся многие годы главой советского востоковедения Василий Васильевич никогда не использовал указанные возможности (во благо или во вред конкретным людям), но в данном случае хорошо видно, что у него были определенные правила, и он сделал выбор в пользу того, чтобы сосредоточиться на научной стороне вопроса.

Если же говорить о «пользе и бесполезности» самого научного спора, то его последствия для участников были неоднозначными. Для Струве по преимуществу отрицательными: он не успел написать итоговой работы по Шумеру [73], а его позиции к середине 1960-х годов выглядели заметно пошатнувшимися. Дьяконов, напротив, получил опыт научной дискуссии и, видимо, почувствовал необходимость создания обобщающих работ, что и воплотил в цикле статей по проблемам собственности, который дополнялся в течение двух десятилетий [74].

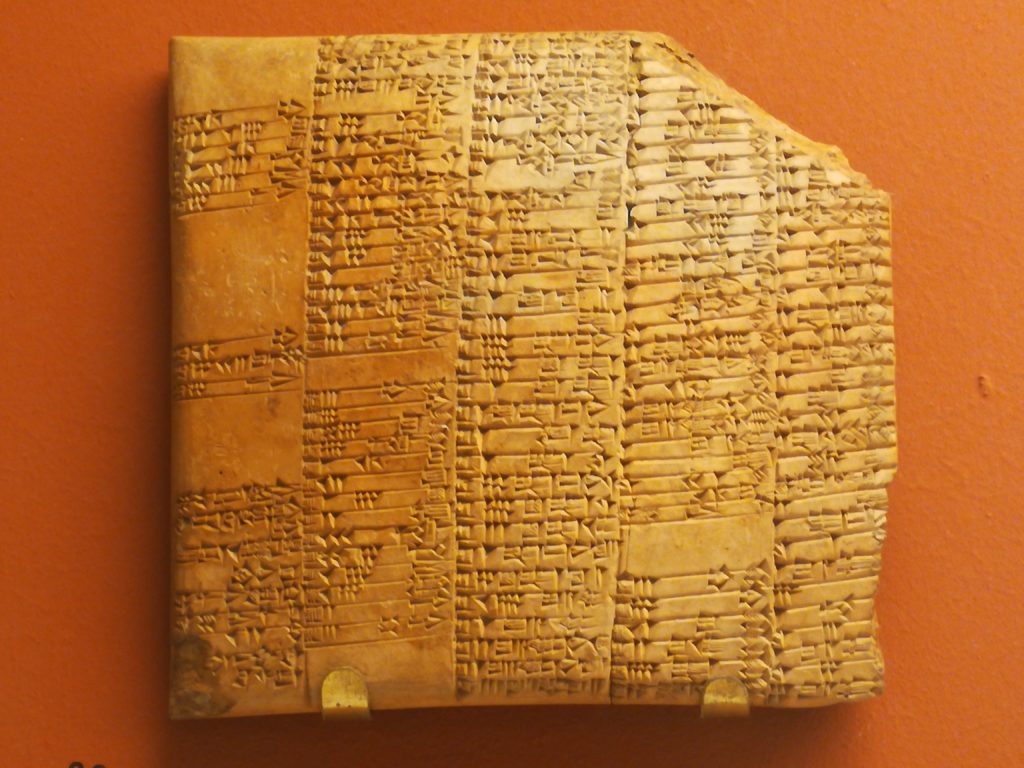

Значение этого спора для историографии также было немаловажным. В плане работы с источниками некоторые аспекты стали архаикой уже после 1973 г., когда М. Сивиль показал, что gána-ga следует читать просто как «поле» с локативным падежом («на поле») [75]; на позиции Дьяконова это принципиально не влияло, а струвианские «высокие поля» тем самым испарялись окончательно вместе со всей цепочкой рассуждений, следующей за ними. Но дискуссия имела и другое значение: это было по-настоящему принципиальное профессиональное обсуждение, в котором было не так-то много от специфики советской исторической культуры (с ее войной цитат, иллюстрацией уже известной истины, демонизацией «буржуазной науки»), а вопросы доказательности были на первом месте по сравнению с вопросами теории. Конечно, это произошло потому, что спор ушел от уровня больших обобщений, где приходилось соглашаться на заранее известном ответе (рабовладельческая формация), но выделение сферы работы, где этого не нужно делать, тоже можно рассматривать как определенное достижение. Кроме того, вариативность истины и необходимость ее доказательства с опорой на первоисточники вообще дали импульс развитию советской науки о древности, которая в 1970–1980-е годы все более поворачивается от обобщений к материалу.

Нам кажется также важным подчеркнуть, что перед нами тот пример в истории советской науки, когда смена лидера произошла все-таки через дискуссию, а не с помощью интриги. Причем, как было сказано выше, это был именно внутринаучный процесс, – следовательно, таковые не только протекали, но и оказывали существенное влияние на эволюцию советской исторической науки. Это соображение позволяет нам высказать скепсис в отношении крайних оценок советской историографии как в принципе ненаучной системы [76]: их легко давать на уровне тех самых больших обобщений, иллюстрируя подходящими избранными примерами; реальность была сложнее. Это не значит, что внешнее влияние следует игнорировать и, соответственно, говорить об автономном характере советской науки. Но спор между Дьяконовым и Струве нельзя определять как периферийное событие в периферийной сфере исторического знания – «Вестник древней истории», послуживший основной площадкой для высказываний, выходил в те годы хорошим тиражом (более 2000 экземпляров), и его приобретали все вузы и основные библиотеки страны. Следовательно, это тот пример, который позволяет обосновать необходимость поиска более аккуратных и тонких характеристик в сфере общих оценок.

Возвращаясь к эмоциональной составляющей, следует еще раз подчеркнуть, что она играла важную, но отнюдь не определяющую роль. Вследствие свойства человеческой природы она была мифологизирована и приобрела более сильное звучание в частном обсуждении, отраженное и в мемуарной литературе (воспоминания Дьяконова, Ельницкого, отчасти Антоновой), тем самым легализовав произошедшие перемены в психологии ученого сообщества. Так или иначе, итог идейного и человеческого противостояния был один: состоялась преемственность через отторжение [77], через спор со Струве Дьяконов подчеркнул свое право на лидерство в советской ассириологии и даже в изучении истории Древнего Востока в целом.