Статья Евгении Андреевой

У каждого из нас есть представление о чопорных англичанах, пунктуальных и дотошных немцах или романтичных французах. Такие стереотипы о других народах заложены в каждой культуре, и так было во все времена.

Античность – не исключение. Широко известно о пренебрежительном отношении древних греков и римлян к варварским племенам: мол, и культуры нет у этих варваров, и воины из них никакие, и живут они по странным обычаям.

Например, о фригийцах говорили, что этот народ «задним умом крепок». Чем же они заслужили такую славу, что про них возникла поговорка? Отличались ли представления греков об этом малоазийском народе от стереотипов, свойственных римлянам? И кого, собственно, имели в виду античные авторы, когда писали о «фригийцах»?

На эти вопросы даёт ответ научный сотрудник Центра сравнительного изучения древних цивилизаций ИВИ РАН Евгения Николаевна Андреева. Мы публикуем её статью в рамках совместного проекта с журналом «Вестник древней истории».

Образу «чужого» или «другого» в античной традиции посвящена обширная исследовательская литература[1], а конкретно образу фригийца – статья Барбары Левик «In the Phrygian mode: a region seen from without»[2]. Однако несмотря на таким образом сформулированное название автора больше занимает вопрос о том, как внешняя «репутация» фригийцев в греко-римском мире соотносилась с их самовосприятием, а не собственно о том, как фригийцев воспринимали «извне». Данная постановка проблемы, безусловно, представляется интересной, но при этом Б. Левик, судя по всему, не ставила перед собой задачу подробно проанализировать античную традицию. Другая статья, написанная Китом Деврисом и посвященная образу фригийцев и лидийцев в восприятии аттических греков, фокусируется на их изображениях в классическом искусстве (в основном, вазописи), хотя и содержит краткий обзор литературных источников[3]. Я же в этой заметке постараюсь не только выделить основные черты того образа, в котором фригийцы – один из народов древней Малой Азии, населявший ее западные внутренние области и сохранявший свою языковую и культурную самобытность как минимум тысячу лет[4], – предстают перед читателем греческой и римской классической литературы, но и понять, насколько этот образ отличен (и отличим ли вообще) от образа любого другого коренного народа Малой Азии. Я намеренно сосредоточиваю внимание именно на тех пассажах, которые могут расцениваться как характеризующие, если так можно выразиться, «национальный характер» фригийцев, а не на тех, которые пересказывают мифы о «легендарных» фригийцах и их деяниях, рассказывают об исторических событиях, происшедших на территории Фригии, или повествуют о культе фригийской Матери богов и его обрядах, хоть этот материал и обширен[5], ведь образ народа и образ «заимствованных» у него культов и их последователей – это не совсем одно и то же[6].

Sero sapiunt Phryges – это крылатое выражение, вошедшее даже в сборник Adagia Эразма Роттердамского, происходит из трагедии «Троянский конь» драматурга III в. до н.э., «отца» латинской литературы Ливия Андроника. Само это произведение до нас не дошло, а строка из него, ставшая поговоркой, частично сохранилась в письме Цицерона к Гаю Требацию Тесте (Fam. VII.16; 54 г. до н.э.) и – уже целиком – объясняется у Секcта Помпея Феста: «Троянцы только на десятый год осады Илиона, после многих страданий, начали задумываться о возвращении Елены ахейцам»[7], т.е. общий смысл поговорки аналогичен русскому «задним умом крепок».

Употребление этнонимов «фригиец» и «троянец» как равнозначных и взаимозаменяемых, безусловно, не было изобретено Ливием Андроником: в греческой драме эта традиция прослеживается начиная с Эсхила («автором» этой литературной инновации его считает один из схолиастов «Илиады» – Σ Α на II. 862, fr. 446, Radt), и особенно сильна у Еврипида[8]. Этот переход словоупотребления Эдит Холл объясняет[9] тем, что, во-первых, само слово «троянец» потеряло какое бы то ни было реальное (а не литературное и мифическое) значение задолго до классического времени, а во-вторых, греки были хорошо знакомы с фригийцами, населявшими земли легендарных троянцев[10]. Страбон сетует на эту путаницу, вызванную, как он пишет, не столько постоянными переселениями и смешением народов, сколько «усилиями» историописателей и трагиков, еще более запутывающими и без того сложную «этнографическую» ситуацию[11]. Эта амальгамация двух народов (совершенно различных и у самого Гомера[12], и в гомеровских гимнах) привела к перерождению самого образа жителей Илиона: из очень похожего на греков народа они превратились в типичных восточных варваров – изнеженных, любящих роскошь, жестоких, вероломных и склонных к деспотии[13]. Это отождествление двух названий народов укоренилось и продолжило существовать в греческой литературе как эллинистического, так и римского времени.

Независимо от его коннотаций, литературный (по большей части, трагический) троп «фригиец = троянец» перенимает и римская поэзия. У Вергилия «троянцы» и «фригийцы» – два абсолютно равнозначных и взаимозаменяемых названия, и, таким образом, в «Энеиде», по понятным причинам, за словом «фригиец» не стоит никаких негативных оценок[14]. Однако это, безусловно, не означает, что негативное представление о фригийцах как о типичных «азиатах» перестало существовать[15]. И в поэме Вергилия враги Энея не забывают о его «азиатских» и «фригийских» корнях, то называя «свитой полумужей» его спутников (semiuir comitatus: Aen. IV. 215), то самого предводителя тевкров – semiuir Phryx (XII. 99; «фригиец-полумуж»).

Но вернемся пока к той поговорке, которая стоит в заглавии данной работы. Образованному римлянину (как потом и гуманисту эпохи Возрождения) наверняка было понятно, что речь в ней идет о легкомыслии и упрямстве троянцев, но ведь само употребленное в ней слово – Phryges – отсылало к вполне знакомому, живущему здесь и сейчас народу, исправно поставлявшему рабов как грекам, так, позже, и римлянам и населявшему, среди прочих, образованную после 133 г. до н.э. провинцию Азию. Быть может, это выражение и попало в труд Феста, римского грамматика II в. н.э., а скорее всего уже в труд Веррия Флакка[16], жившего на рубеже эр, эпитомой сочинения которого и является работа Феста, потому, что современникам не был ясен его изначальный, связанный с троянским циклом, смысл? Ведь цель лексикона – собрать трудные, неясные и/или устаревшие слова, а также непонятные выражения и отсылки к географическим названиям, богам, ритуалам и т.п.[17]; составитель не имеет обыкновения объяснять вещи, и без того понятные читателям. Конечно, можно предположить, что рассматриваемое выражение было просто само по себе малоизвестным и редким, но обычно Фест (или Веррий) цитирует авторов III–II вв. до н.э. для того, чтобы пояснить значение и употребление какого-нибудь темного слова или формы[18]. Однако в этой фразе все слова сами по себе абсолютно понятны читателю[19] как I в. до н.э., так и II в. н.э., неясным же может оставаться только небуквальный, провербиальный ее смысл.

У другого римского поэта, творчество которого сохранилось лишь во фрагментах, Луция Акция (вторая половина II в. до н.э.), мы можем найти следующее утверждение: Фригия – страна людей мягкого нрава (Acc. Trag. Fr. 241 по Dangel 1995, 155). Интересующая нас строка из трагедии «Филоктет», целиком звучащая как Phrygiam miti more esse usam, animo inmani Graeciam («Фригия проявила мягкий нрав, Греция – свирепый дух»), приводится у Нония Марцелла, римского грамматика IV–V в. н.э., в качестве примера употребления слова inmanis – rursus minime bonum, et nocens («напротив, в наименьшей степени хороший и вредный»). Так как сам сюжет трагедии относится к «троянскому циклу», а в стихотворной строке очевидно противопоставляются Фригия и Греция, можно прийти к заключению, что автор здесь тоже следовал давней поэтической традиции и Фригией назвал Илион, поэтому это выражение сложно использовать, как это делает Б. Левик[20], в качестве прямого подтверждения римского презрения к реальным фригийцам за то, что они «были неоднократно завоеваны, и при этом не создали такой выдающейся культуры, как греки». Вместе с тем этот небольшой фрагмент очень важен для данного исследования, так как в нем мы находим раннее отражение в римской литературе другого важного топоса греческой литературы, в данном отрывке пересекающегося с первым («фригийцы = троянцы»), а именно представления о робости фригийцев. И если в данном отрывке это качество не выставляется в дурном свете («плохим» эпитетом награждены, наоборот, греки, – возможно, потому что эта фраза была вложена в уста героя-троянца?), то в других эта робость – не что иное, как трусость.

Этот стереотип настолько укоренился в литературе, что на него как на пример провербиальных качеств, приписываемых некоторым народам, указывает Тертуллиан[21]. Однако самые ранние из дошедших до нас свидетельства о подобном представлении происходят не из комедии, а из трагедии. В «Оресте» Еврипида Пилад говорит, что не боится свиты, сторожащей Елену, потому что состоит она из фригийцев (Or. 1111), в строке 1351 «мужи» противопоставляются «дурным/подлым фригийцам» (Φρύγες κακοί, также в 1447). Сам персонаж-фригиец (он же троянец) в этой драме демонстрирует комически трусливое поведение (см., например, 1369–1379, 1506–1526) и признает, что его род не равен эллинам в боевой отваге (ἥσσονες Ἑλλάδος ἐγενόµεθ’ αἰχµᾶς – 1485). Более того, он скорее всего изображен евнухом[22], в высшей степени изнеженным и женоподобным существом[23]. Аристофан приводит лидийцев и фригийцев как пример трусливой суеверности (Av. 1244–1245). Почти столетием позже Менандр переворачивает этот стереотип с ног на голову: фригийский раб Дав, положительный персонаж его комедии «Щит», – верный, умный и изобретательный. Однако другой герой этой драмы, не названный по имени раб-фракиец, чистое воплощение амплуа глупого и жадного раба, всячески ругает Дава за то, что тот остался верен своему якобы погибшему хозяину-воспитаннику и не сбежал с его богатствами, называя его при этом ἀνδρόγυνος (Asp. 238–242). Рабы фригийского происхождения встречаются и в других драматических произведениях, но, как мы видим, самые ранние свидетельства об их некоей особой трусости и, более широко, не-мужественности[24], восходят к произведению, несомненно, отождествляющему фригийцев и троянцев – архетипических поверженных врагов греков[25].

Итак, по мнению Левик, в целом такое презрительное отношение к фригийцам у греков объясняется, с одной стороны, завистью к их легендарным богатствам (ср. мифы о царе Мидасе), а с другой – их слабостью и неспособностью отстоять свои земли с оружием в руках. Именно последнее будто бы и послужило в дальнейшем причиной особого презрения к фригийцам со стороны римлян[26]. Однако эта аргументация, примененная исключительно к образу фригийцев, представляется странной: как баснословное богатство, так и отсутствие воинской доблести, изнеженность (вплоть до женоподобности) может характеризовать в произведениях античных авторов практически любой восточный народ[27]. Если же мы попытаемся проследить историю представления о какой-то особой трусости фригийцев в не-драматической традиции, т.е. обратимся к источникам, говорящим непосредственно о фригийцах, проживавших на землях будущей римской провинции Азии, а не о легендарных фригийцах-троянцах, то мы не встретим следов этого топоса до довольно позднего времени.

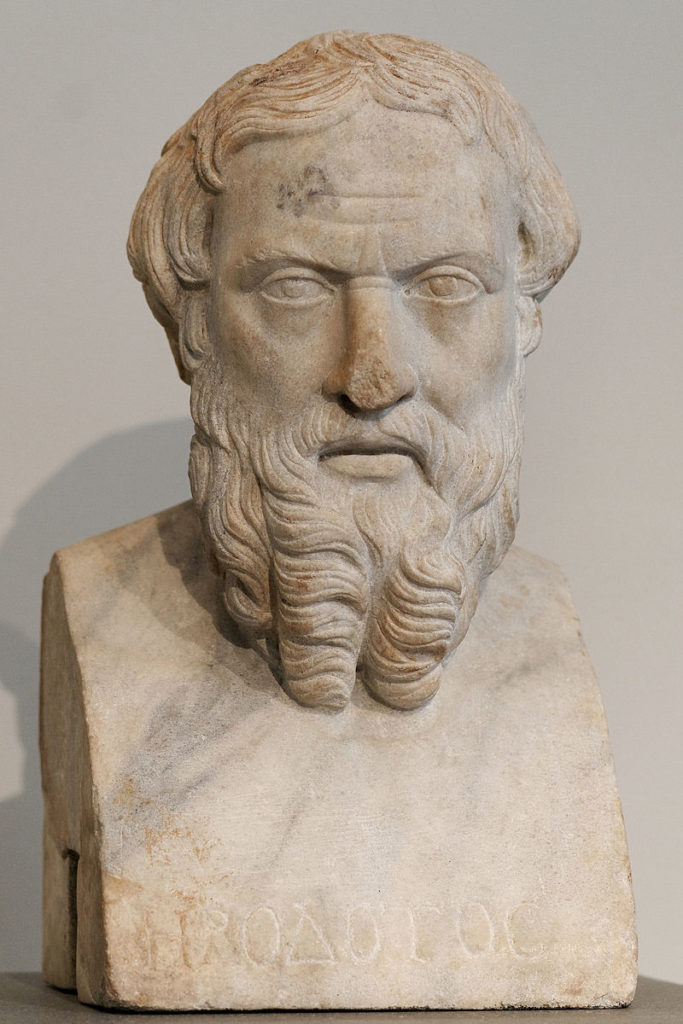

Хотя у Геродота (V. 49), тиран Милета Аристагора, произнося речь перед спартанским царем Клеоменом, говорит, что населяющие Малую Азию варвары отнюдь не отличаются доблестью и спартанцы с легкостью могут их победить и, более того, все эти народы – лидийцы, фригийцы, каппадокийцы, киликийцы и др. – обладают несметными богатствами, помимо этого места мы не увидим у данного автора никаких других указаний на невоинственность фригийцев. Более того, они наряду со всеми другими народами, подвластными Ахеменидам, не раз упоминаются в рассказах о военной мощи или военных походах персов (Hdt. III. 127; VII. 73; IX. 32).

Как кажется, одно поэтическое указание на несклонность фригийцев к боевым подвигам можно найти у младшего современника Геродота и Еврипида, Тимофея Милетского: житель Келен назван ὀρφανὸς µαχᾶν (V. 153; «сирый в бою» в пер. М.Л. Гаспарова, букв. «лишенный битв (?)»). Но в данном случае, конечно, не следует вырывать этот красивый эпитет из контекста – поэт витиевато рассказывает о том, как военная мощь всей персидской державы разбилась о неприступную доблесть воинов Эллады, с которой не могли сравниться ни мисийцы, ни жители Келен, Суз или Экбатан.

В сочинениях Ксенофонта тоже нельзя обнаружить какого-то особого отношения к фригийцам. Большое фригийское войско, по крайней мере по мнению автора, входило в состав «антиперсидской коалиции» Креза (Cyr. II. 1. 5; VI. 2. 10); Киру пришлось «покорять» народ Великой Фригии (Cyr. VII. 4. 16). И у более позднего историографа, Диодора Сицилийского, мы все еще находим сведения о боеспособных войсках, набранных во Фригии во времена диадохов (XIX. 29. 2). Некоторый контраст этому представляет собой описание Аппианом попытки набрать во Фригии солдат, предпринятой римскими легатами и их союзником царем Вифинии Никомедом: набранное войско оказалось настолько небоеспособным, что его пришлось распустить (Mithr. 19). Однако и здесь автор не объясняет ситуацию (по крайней мере, expressis verbis) какой-то особой трусостью местных жителей. Павсаний упоминает жителей Келен – фригийцев, которые с божественной помощью Марсия смогли отразить нашествие варваров-галатов (X. 30. 9). Таким образом, мы видим, что представление о робости и трусости фригийского народа принадлежит в основном поэтической традиции и тесно связано с отождествлением фригийцев и троянцев, имеющим свои корни в аттической трагедии; когда же речь заходит о реальных исторических событиях, данный стереотип практически не проявляется. Прекрасным подтверждением этому, как ни парадоксально, может послужить использование Страбоном (I. 2. 30) крылатого выражения «трусливее фригийского зайца» (δειλότερον λαγὼ Φρυγός): его автор приводит как иллюстрацию использования древними поэтами гиперболы, а не в рассказе о Малой Азии и ее жителях.

Другой важной характеристикой фригийцев, «преследовавшей» их как в греческой, так и в римской литературе и тесно связанной с представлениями об их трусости, изнеженности и глупости[28], было представление о естественности для них рабского состояния[29]. Выше уже упоминался раб-фригиец из «Ореста» Еврипида, один из первых таких персонажей, известных нам[30]. Раб с именем Фригиец (Φρύξ) упоминается в «Осах» Аристофана (433), Махону Афиней приписывает утверждение, что женщине греческого происхождения позорно носить фригийское имя (Deipn. XIII. 41)[31], рабыня по имени Фригия присутствует в произведениях Теренция «Самоистязатель» и «Братья»[32].

Фригию в связи с рабством упоминает и Демосфен, но несколько в ином ключе. Говоря о том, что вряд ли грек захочет быть наемником в армии, нападающей на Грецию, ведь после такого ему некуда будет податься, оратор ставит риторический вопрос: εἰς Φρυγίαν ἐλθὼν δουλεύσει; (Dem. XIV. 31. 9; «придя во Фригию, будет рабом?»). Эта фраза прекрасно демонстрирует отношение греков к иноземным рабам – люди из Фригии не становятся рабами в Греции, а являются ими по своей природе, поэтому и на родине влачат рабское существование. Рабов из «центральной Фригии» упоминает Дион Хрисостом (Or. XXXI. 113), и в этой же речи он говорит о фригийцах и фракийцах как об «эталонных» бесчестных (ἄτιµος), презираемых всеми народах (XXXI. 158). В обоих случаях фригийцы, наряду с другими народами, используются в качестве примера «от обратного» для родосцев – смотрите, вы стали даже хуже чем они! А в уста Цезаря Аппиан вкладывает следующие слова: «сирийцы, фригийцы и лидийцы – рабы, и всегда готовы к бегству и рабству»[33]. В своей речи Цезарь вдохновляет войска перед битвой с войсками Помпея, и последний в своей побудительной речи к войску тоже говорит о слабости солдат противника (в основном италийцев), но «рабами» и «трусами» их не называет. О том, что рабство – обычное состояние азиатских варваров, говорит и Флавий Филострат. Но и на этом фоне фригийцы выделяются в худшую сторону: они сами могут продавать своих родных в рабство, а продав – не вспоминать о них[34].

Интересным подтверждением тому, что фригиец – раб par excellence может служить роман «Жизнеописание Эзопа». Точная дата создания этого произведения, как и его автор, неизвестны, но самые ранние папирусы, содержащие его фрагменты, относятся ко II в. н.э.[35] Древняя традиция приписывает Эзопу фракийские корни[36], однако в этом романе он раб-фригиец[37], и даже не просто фригиец, а τῷ δὲ γένει Φρὺξ τῆς Φρυγίας (I. 1) – т.е. самый что ни есть «коренной фригиец»[38]. Описывая своего героя, автор делает акцент не только на его баснословной уродливости, но и на том, что он был непригоден для городских дел (ἀποίητον τῇ πολιτικῇ ἐργασίᾳ), единственная работа, которую он мог выполнять – вскапывать поля (I. 2)[39]. Более того, Эзоп был нем, пока богиня Исида не даровала ему речь (III. 1–8)! Таким образом, по замыслу составителя этого «жизнеописания», мудрец Эзоп «рождается» из самого низкого из всех возможных положений в жизни, и это положение – раб-фригиец, страдающий множеством врожденных физических недостатков.

Как мы видим, все перечисленные выше пренебрежительные характеристики фригийцев (трусость, женоподобие, глупость и врожденное рабское предназначение) встречаются в основном в контекстах, которые были призваны развлечь (драма, поэзия, роман) или убедить в чем-то (речи) слушателей. В нарративных источниках мы встречаем их гораздо реже, и то (как в случае Геродота и Аппиана) – при пересказе речей. И действительно, очевидно, любой этнический стереотип уместнее использовать при попытке завоевать внимание публики и внушить слушателям (или читателям) какую-либо идею, чем для убедительного объяснения исторических событий.

Именно у ораторов рассмотренные выше литературные стереотипы превращаются в грозное риторические оружие – «общеизвестный факт». Выше уже были рассмотрены примеры использования этих «общих мест» Демосфеном и Дионом Хрисостомом, но ни один из рассмотренных выше авторов, как мне кажется, не применял это «оружие» в таком масштабе и с таким успехом, как Марк Туллий Цицерон. Для всех, кто занимается античными концепциями восприятия другого, произведения Цицерона служат кладезем негативных стереотипов почти обо всех народах, с которыми римляне того времени имели дело. Так, из одной только речи в защиту Флакка можно почерпнуть хлесткие уничижительные характеристики фригийцев, мисийцев, лидийцев, карийцев, а в особенности – греков. Про фригийцев Цицерон говорит, в частности, что Phrygem plagis fieri solere meliorem (т.е. «от битья фригиец становится лучше»: 65.5). Однако, как советует Эрих Груэн[40], посвятивший специальное исследование образу другого в произведениях Цицерона, все подобные, как мы бы сейчас сказали, «ксенофобские» высказывания римского оратора совершенно бессмысленно рассматривать вне контекста. Процесс Луция Флакка, который был пропретором провинции Азии в 62 г. до н.э. (в следующем году его сменил на этом посту брат Цицерона Квинт, управлявший провинцией три года), происходил в 59 г. до н.э. Обвинители хотели уличить Флакка в разграблении провинции и привезли свидетелей из разных городов Азии. Защищая своего соратника по разоблачению заговора Катилины, Цицерон использует хорошо известный прием судебного красноречия: очерняет как только возможно свидетелей противоположной стороны, доказывая ненадежность их характера и лживость их показаний[41]. При этом он дискредитирует каждого из выступавших со стороны обвинения не только с точки зрения личных качеств, но и обращая внимание на его происхождение. Сначала он называет всех свидетелей лидийцами, мисийцами и фригийцами, qui huc compulsi concitatique uenerunt («которые прибыли [на процесс] по принуждению и побуждению [обвинителей]») (3. 10), однако потом становится ясно, что они все же греки (9. 1), причем со всеми вытекающими из этого последствиями: ведь на таком процессе станут выступать только самые impudentes, inliterati и leues Graeci, которых заботит лишь красота, а отнюдь не правдивость их выступлений. Вообще в этой речи Цицерон условно делит всех греков на две группы: «хорошие» континентальные (жители Афин, Спарты, Беотии, Фессалии и т.д.) и крайне сомнительные азиатские (64). За этим следует очень интересный логический ход: Азия (оратор имеет в виду римскую провинцию) состоит из Фригии, Мисии, Лидии и Карии, и свидетели – жители именно этих регионов. Но ведь сами греки, продолжает он, говорят, что «фригиец от битья становится лучше» (Phrygem plagis fieri solere meliorem[42]), «если хочешь испытать опасность, в Карии это сделать легче всего» (si quid cum periculo experiri uelis, in Care id potissimum esse faciendum), «последний из мисийцев» (Mysorum ultimus) – страшное оскорбление, а раб-лидиец – вообще неотъемлемый элемент греческой драмы. Так что получается, заключает оратор, вы сами себя считаете ненадежными людьми, а уж мы-то тут в Риме вам и подавно верить не станем (Flacc. 65. 5–17)! То есть для того, чтобы добиться должного эффекта, Цицерон называет свидетелей обвинения то греками, то азиатами[43] и апеллирует к негативным стереотипам, существовавшим как у римлян о греках (но при этом делая реверанс в сторону более «благонадежных» греков из Афин, Спарты и т.д., представители которых тоже выступали на процессе, но уже в качестве свидетелей защиты), так и у греков и римлян – о коренных жителях Азии. Эти стереотипы должны были существовать не только на бумаге, но и в головах слушателей и судей, и Цицерон мастерски жонглирует ими, добиваясь оправдания своего подзащитного.

Однако и сам оратор скорее всего не был свободен от этих расхожих представлений, ведь судебные речи – не единственный жанр наследия Цицерона, в котором мы находим отражение негативных представлений о фригийцах и их соседях. В письме того же года к своему брату (все еще занимавшему тогда должность пропретора Азии) Цицерон пишет о некоем Паконии, что тот скорее всего даже не грек, а фригиец или мисиец, так что жалобы этого человека на строгость Квинта его совсем не трогают (Q. fr. I. 1. 19). Интересно, что именно в этом контексте саму провинцию Азию Цицерон называет corruptrix, а нравы, царящие в ней, – deprauati, хотя в самом начале письма отмечает: «ведь эта провинция, во-первых, состоит из того рода союзников, что является самым просвещенными из всех людей»[44]. Отголосок того же презрительного отношения можно найти в письме Цицерона Аппию Клавдию Пульхру (50 г. до н.э., Цицерон как раз тогда был проконсулом Киликии). Говоря о своем уважении к Гнею Помпею, он замечает: «такова была в нем строгость, такая высота духа, что он не поверил бы не только какому-нибудь фригийцу или ликаонцу, как ты сделал с послами, но и недоброжелательным речам обо мне самых лучших людей»[45]. То есть, получается, не поверить фригийцу или ликаонцу – это совершенно в порядке вещей. В трактате «О дивинации» (44 г.) Цицерон заходит еще дальше и, задаваясь вопросом о происхождении искусства гадания и делая различные предположения, говорит (и это исходит как бы из уст самого Цицерона, а не его брата, собеседника автора в этом диалоге): «Или нам сказать, что это изобретение писидийцев, киликийцев или фригийцев? Значит согласимся, что изобретателями божественного [искусства] являлись те, кто лишен человечности?»[46] Иначе говоря, писидийцы, киликийцы и фригийцы полностью лишены того, что римляне называли таким многозначительным словом humanitas! Может показаться, что Цицерон всегда говорит о коренных жителях провинции Азия обобщенно, не проводя между ними никаких различий, однако описывая гадательные практики разных народов, он делает четкое различие между, например, карийцами и фригийцам (De div. I. 94)[47].

Таким образом, мы видим, что в представлении авторов римского времени размыты «культурные» границы между лидийцами, фригийцами, мисийцами и некоторыми другими народами Малой Азии, и смешение это, хоть оно и менее заметно в греческой литературе, имеет свои корни именно в драме[48]. Более того, слово «фригиец / фригийский» иногда может выступать в качестве синонима для определения «азиат / азиатский» как в собственном смысле, так и в смысле «азиатский грек». Так, произведение ритора-аттициста августовской эпохи Цецилия Калактийского, направленное, как предполагается[49], против азианского стиля в риторике, называлось «Против фригийцев» (κατὰ Φρυγῶν[50]), хотя речь в нем шла не только не о фригийцах как таковых, но даже и не об азиатах в собственном смысле слова: если предположения относительно тематики сочинения верны, автор критиковал одну из школ греческого и римского красноречия. Уже Цицерон в трактате «Оратор» (46 г. до н.э.), отмечая, что успех оратора во многом зависит от вкусов публики, приводит такой пример: «Карийцы, фригийцы и мисийцы, которые в наименьшей степени образованы и утончены, считают подходящим для своих ушей этот тучный и жирный вид красноречия»[51]. Это «тучное» красноречие, конечно же, неприемлемо ни для их непосредственных соседей родосцев, ни тем более для греков (имеются в виду континентальные греки), однако как раз по вкусу неотесанным карийцам, фригийцам и мисийцам. О противостоянии «азианского» и «аттического» стилей красноречия говорит и его младший современник Дионисий Гликарнасский во введении к Περὶ τῶν Ἀττικῶν ῥητόρων (I. 31) и тоже указывает на Фригию как одну из возможных «родин» азианской Музы. В дискуссии о стилях красноречия мы можем распознать развитие той тенденции, которую уже видели в речах и письмах Цицерона, а именно смешения и уравнения негреческих народов Малой Азии между собой и с живущими там греками – процесс, который имел место и в реальности.

Если говорить о греческой литературе классической эпохи, сложно найти свидетельства того, что фригийцы как-то особо выделялись на фоне всех остальных варваров. Единственная такая особенность, которая сыграла в дальнейшем немалую роль в развитии образа этого народа, – это отождествление их с троянцами. Уникальность образа фригийца в классической литературе (в отличие от очень сходных с ним образов других народностей, населявших провинцию Азию) заключается именно в этой его двойственности[52], я бы даже сказала, раздвоении. С одной стороны, фригийцы – типичные восточные варвары, к тому же еще и не очень умные, трусливые, да и вообще ни на что, кроме рабского существования не годные, т.е. мало чем отличающиеся от своих ближайших соседей по региону – мисийцев, лидийцев и прочих.

C другой стороны, у греков издревле существовало представление о том, что фригийцы – самый древний народ, ставшее в эпоху Империи достаточно распространенным[53]. Более того, отождествляемые с троянцами фригийцы воспринимались как родственники «отцов-основателей» Рима, и их Идейская богиня помогла римлянам справиться с Ганнибалом, разбить кимвров и тевтонов и заслужила почитание жителей Рима – причем не только «иммигрантов» с Востока[54]. Эту двойственность отношения можно проиллюстрировать рассказами Плутарха из биографии Мария (XVII. 9–11) и Диодора Сицилийского (XXXVI. 13) о прибытии в Рим в 101 г. до н.э. Баттака[55], жреца Великой Матери из Пессинунта. С одной стороны, он был восторженно принят народом, обеспечен всем за счет государства, а с другой, его вызывающе варварский наряд (золотой венец, роскошное платье, являющее знаки царского достоинства) вызвал возмущение трибуна Авла Помпея (и неких его сторонников), который запретил ему носить венец и вообще назвал шарлатаном[56], прогнав с ростр (по свидетельству Плутарха; Mar. XVII. 10)[57]. Более того, говоря о «религиозном чувстве», внушаемом народу жрецом из Пессинунта, Диодор пользуется словом δεισιδαιµονία (страх перед богами), которое в греческой литературе этого времени имеет негативный и даже брезгливый оттенок (суеверие)[58].

Итак, мы видим, что фригийцы были чужды грекам в нескольких отношениях: и как обычные варвары, и как поверженные враги легендарного прошлого, и как «рабский» народ. Однако при этом в их образе все же прослеживаются уникальные черты: не только поэтическое отождествление с троянцами, но и представление о том, что они – самый древний (или по крайней мере один из самых древних) народ. «Рабская» репутация сохранялась за фригийцами на протяжении всего классического периода. В этом смысле образ фригийца очень похож на образ любого другого народа Малой Азии, однако и здесь можно найти некоторые отличия. Например, как мы можем заключить из приведенной выше поговорки о карийцах, их считали опасным племенем (как и пиратов-киликийцев), чего точно нельзя сказать о «трусливых» фригийцах. Каппадокийцы, другой типичный «рабский народ», обладали, по мнению греков и римлян, недюжинной физической силой[59] – прямая противоположность «женоподобным» фригийцам. Римлянам, конечно, были близки «легендарные фригийцы» во главе с Энеем, но настоящие фригийцы с их совершенно отличным от традиционного римского типом религиозности, с их смирением перед своим подчиненным положением и с полным отсутствием государственных и военных амбиций[60] стали в их глазах весьма подходящим народом для воплощения образа дурного, но не опасного другого, на которого можно было «взвалить» столь презираемые римлянами качества.

ВДИ №3, 2017